Fuente: YouTube. Autor: Carlos Manriquez

Buscar este blog

viernes, 7 de diciembre de 2012

La máquina de vapor de Watt

Video explicativo del funcionamiento de la máquina de vapor de Watt, elemento fundamental para la industrialización. Su aplicación facilitó la maquinización de los procesos de trabajo en las fábricas.

domingo, 2 de diciembre de 2012

El liberalismo

El liberalismo y el nacionalismo fueron las primeras ideologías revolucionarias de la Edad Contemporánea. El primero se convirtió pronto en el pensamiento político y económico que mejor expresó los intereses de la nueva clase dominante: la burguesía. Siguiendo sus premisas se construyeron los nuevos modelos políticos que sustituyeron a las monarquías absolutas: las monarquías constitucionales y las repúblicas. Por su parte, el liberalismo económico permitió la expansión del capitalismo y abrió paso a una larga etapa de crecimiento económico que tuvo, no obstante, sus aspectos negativos: explotación obrera, intercambio desigual con las colonias primero y luego con los países del Tercer Mundo, deterioro del medioambiente, etc. Tampoco el crecimiento fue lineal pues fue sacudido por frecuentes crisis cíclicas que sirvieron para transformar tanto el funcionamiento económico del sistema capitalista como los postulados del liberalismo, pero no significaron su desaparición ni su sustitución por otra ideología alternativa.

El siguiente mapa conceptual ofrece las ideas básicas de esta importante ideología.

El siguiente mapa conceptual ofrece las ideas básicas de esta importante ideología.

lunes, 27 de agosto de 2012

Los movimientos sociales: una bibliografía

Fuente: EL PAÍS, 25/08/2012

El pasado sábado publicaba Enrique Gil Calvo una interesante reseña en el diario EL PAÍS. En ella, comentaba dos libros de reciente aparición sobre los nuevos movimientos sociales surgidos en los últimos años, desde las movilizaciones del 15-M hasta la denominada primavera árabe. El valor de la reseña es que sitúa estos movimientos en su contexto histórico; los interpreta así como la culminación de un ciclo histórico que comenzó a principios del siglo actual, con la Batalla de Seattle de 1999.

Otro elemento importante de la reseña es el agrupamiento de los diversos movimientos sociales de la historia contemporánea en tres generaciones:

- La primera correspondería al movimiento obrero clásico, extendiéndose cronológicamente entre 1848 y 1945.

- La segunda correspondería a los llamados Nuevos Movimientos Sociales surgidos entre 1968 y 1989: pacifismo, ecologismo, feminismo, etc.

- La tercera correspondería a esta oleada de movilizaciones (a veces calificadas como altermundistas), desarrolladas en principio contra el modelo de globalización imperante y después contra los efectos sociales de la actual crisis económica.

Los libros reseñados aparecen referenciados en la siguiente imagen:

jueves, 16 de agosto de 2012

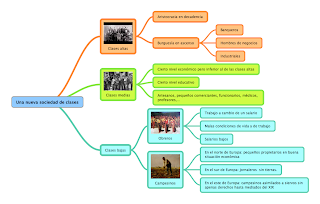

Las clases sociales en la industrialización

La industrialización no solamente produjo cambios económicos, también transformó toda la estructura social típica del Antiguo Régimen. El nacimiento y el privilegio dejaron de marcar la clasificación social y la riqueza se convirtió en el elemento de jerarquización de los grupos sociales. En el siguiente mapa conceptual puedes contemplar una síntesis de la organización social durante y después de la Revolución Industrial.

domingo, 8 de julio de 2012

Las manufacturas en el Antiguo Régimen

El concepto de manufactura aparece en el Antiguo Régimen y, a menudo, resulta complicado pues se confunde con el de fábrica, sin tener en cuenta que cada concepto se refiere a una realidad distinta. La manufactura es la forma de producción caracterizada por la concentración de gran número de trabajadores en un establecimiento donde realizan sus tareas de forma manual y siguiendo ciertas pautas especializadas.

Esta especialización se produce de dos maneras distintas:

Esta especialización se produce de dos maneras distintas:

- reuniendo artesanos de diferentes oficios (carpinteros, cerrajeros,...) pero que fabrican un mismo tipo de producto, por ejemplo carrozas.

- reuniendo artesanos de un mismo oficio que dividen el trabajo en operaciones especializadas mediante la parcelación de las tareas.

Se trata, por tanto, de una forma de producción intermedia entre el taller artesanal medieval y la fábrica típica de la Revolución Industrial. La principal repercusión económica de su implantación fue una cierta ampliación de la producción derivada tanto de la especialización y de la división del trabajo como del aumento de trabajadores implicados en las tareas de fabricación.

En el caso español, y también en otros países europeos, este modelo productivo fue impulsado principalmente por los monarcas, influidos por las ideas de progreso y modernización propias de la Ilustración. En su gran mayoría las manufacturas se dedicaron a producir bienes de lujo o armamento, teniendo en el Estado y la nobleza sus principales clientes.

La película Carmen (2003) de Vicente Aranda muestra en algunas escenas la forma de trabajar en estos establecimientos, concretamente en la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. La presencia de mujeres en este establecimiento se consolidó ya en el siglo XIX.

domingo, 13 de mayo de 2012

Paralelismos históricos

Antón Costas, catedrático de la Universidad de Barcelona, ha escrito en el diario EL PAÍS de hoy un interesante artículo en el que establece algunos paralelismos entre la situación histórica de la década de los años treinta del siglo pasado en Alemania y la actual situación en Europa. Pretende con ello comprender las razones de la obcecación política de Merkel, actual canciller alemana, en las políticas de control del déficit a toda costa.

Cuando los efectos de la Gran Depresión llegan a Alemania a principios de los años treinta, el canciller Heinrich Brüning adoptó una política económica no intervencionista y defendió la austeridad como la mejor política. Esta política fracasó, tuvo de dimitir y la República de Weimar se hundió, facilitando el ascenso de Adolf Hitler. Nada más acceder al poder, Hitler cambió la política económica al optar por el intervencionismo económico del Estado mediante la inversión en obras públicas y el aumento del gasto militar. Las consecuencias de la llegada del nazismo al poder son conocidas por todos.

De la misma manera, la actual política económica dominante en Europa, partidaria del control del déficit a capa y espada, y enemiga de cualquier intervencionismo estatal (leáse políticas keynesianas) para impulsar la economía, está generando la aparición de grupos políticos cada vez más radicalizados, muchos de ellos de índole racista y xenófoba. Otros grupos comienzan a cuestionar la misma existencia de la UE en los actuales términos. Observamos así cómo la crisis económica se está convirtiendo en una crisis política que puede transformar aspectos importantes de la Europa actual.

La Historia, a veces, teje paralelismos extraños pero ello nos debe servir para aprender de los errores cometidos. Podéis leer el interesante artículo en Scribd: La Sob Redo Sis de Austeridad

Cuando los efectos de la Gran Depresión llegan a Alemania a principios de los años treinta, el canciller Heinrich Brüning adoptó una política económica no intervencionista y defendió la austeridad como la mejor política. Esta política fracasó, tuvo de dimitir y la República de Weimar se hundió, facilitando el ascenso de Adolf Hitler. Nada más acceder al poder, Hitler cambió la política económica al optar por el intervencionismo económico del Estado mediante la inversión en obras públicas y el aumento del gasto militar. Las consecuencias de la llegada del nazismo al poder son conocidas por todos.

De la misma manera, la actual política económica dominante en Europa, partidaria del control del déficit a capa y espada, y enemiga de cualquier intervencionismo estatal (leáse políticas keynesianas) para impulsar la economía, está generando la aparición de grupos políticos cada vez más radicalizados, muchos de ellos de índole racista y xenófoba. Otros grupos comienzan a cuestionar la misma existencia de la UE en los actuales términos. Observamos así cómo la crisis económica se está convirtiendo en una crisis política que puede transformar aspectos importantes de la Europa actual.

La Historia, a veces, teje paralelismos extraños pero ello nos debe servir para aprender de los errores cometidos. Podéis leer el interesante artículo en Scribd: La Sob Redo Sis de Austeridad

Fuente: EL PAÍS, 13/05/2012

sábado, 5 de mayo de 2012

Los nuevos protectorados en Europa

Lucas Papademos, primer ministro griego impuesto por la UE y el FMI

El protectorado era una figura jurídico-política propia del derecho internacional a través de la cual los Estados colonialistas del siglo XIX ejercían una tutela sobre otros territorios que, sin embargo, mantenían algunos aspectos de su soberanía nacional. La tutela se ejercía sobre la defensa, las relaciones económicas y el orden público.

Pensábamos que este tipo de administraciones ya había pasado a la historia pero la realidad actual nos está demostrando que ello no es así. Algunos Estados, situados en la desarrollada y civilizada Europa están siendo sometidos a unas tutelas que nada tienen que envidiar a las del colonialismo del XIX. Países como Grecia o Italia han visto como sus gobernantes legítimos han sido sustituidos por tecnócratas elegidos por las actuales instancias de poder en la UE: Alemania, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Los partidos mayoritarios en los respectivos parlamentos han apoyado estos nombramientos.

La consecuencia es que en estos países se aplican las políticas económicas y sociales que dictan los citados poderes, independientemente de los deseos y necesidades de sus ciudadanos, que han dejado de ser sujetos de soberanía para transformarse en meros súbditos. No significa que hayan desaparecido las formas democráticas -mañana hay elecciones en Grecia- pero el poder de los parlamentos se ha reducido a aspectos tangenciales.

Otros países están siendo vigilados de cerca por las autoridades comunitarias y financieras (España, Irlanda, Portugal), también con la aquiscencia de los partidos gobernantes. Todos estos países centran sus esfuerzos en el objetivo que se les ha impuesto: el pago del déficit en unos plazos determinados. Todo lo demás se supedita a ello: sanidad, educación, infraestructuras, pensiones, etc. No importa en bienestar de la población sino que los bancos y fondos financieros cobren. Es la ficción de la democracia; cuando los pueblos no pueden elegir su destino no existe la libertad.

Una parte de Europa se ha convertido en protectorado de la otra. Han resurgido los viejos instrumentos de dominación colonial convenientemente disimulados pero siempre obedientes al capitalismo financiero que es el verdadero centro de poder.

Ante esta situación no es extraño que los extremos políticos, especialmente los fascismos, cobren nuevo auge como se demuestra en la mayoría de las elecciones que se han celebrado en Europa últimamente. La desafección hacia la democracia es un enorme peligro que se cierne sobre Europa.

Sobre el mismo tema se puede leer el siguiente artículo de Ignacio Ramonet, publicado en Le Monde Diplomatique en español del mes de marzo de este año y titulado "Nuevos protectorados"

Nuevos protectorados

viernes, 23 de marzo de 2012

La rebelión tuareg en Malí: la descolonización que no cesa

Desde el mes de enero de este año se está desarrollando una verdadera guerra civil en Malí; en ella se enfrentan los tuareg y el ejército maliense. Apenas ha aparecido en los medios de comunicación españoles, donde parece interesar poco lo que ocurre en la región del Sahel.

A pesar de su relativa cercanía a nuestra península y de la importancia estratégica que tiene todo lo que en ella ocurra para vecinos tan relevantes como Marruecos o Argelia, se trata de una región un tanto olvidada. Solamente cuando hay alguna hambruna, un secuestro de occidentales o un golpe de Estado salta a la actualidad como ha ocurrido ahora con Malí.

El Sahel es una de las más inestables de África. La mayor parte de sus problemas proceden del proceso de colonización y de una descolonización que no respetó los intereses de los pueblos de la zona, creando estados artificiales que solamente respondían al interés de las potencias colonizadoras, Francia en este caso. Malí es un ejemplo paradigmático de ello; bajo unas mismas fronteras se unen dos pueblos distintos, enemigos históricos: los tuareg al norte, de cultura y lengua bereber (representan alrededor del 10 % de la población), y los de origen y cultura negra, que son mayoritarios pero divididos a su vez en diversas etnias, al sur. No obstante, la religión predominante en los dos pueblos es la musulmana , lo cual podría constituir un nexo de unión.

La integración de la población tuareg por parte del Estado maliense no se ha logrado y sus deseos de independencia han permanecido latentes. Ello se ha manifestado en sucesivas rebeliones:

- 1964-65: el motivo fue una reforma agraria que atentaba contra las tierras tradicionales de los tuareg. La revuelta se convirtió en una guerra de guerrillas que perdieron las tribus tuareg.

- 1990-96: esta vez el objetivo era la consecución de la independencia o, al menos, de la autonomía. Se desarrolló en Malí y en Níger y el conflicto concluyó con un acuerdo que pretendió la integración de los tuareg en la vida política, en el ejército y en la vida económica del país.

- 2007: también afectó a Malí y Niger. Su desencadenante fue el fracaso de la política de integración pactada en los acuerdos finales del anterior conflicto.

La actual rebelión se inserta, por tanto, en un conflicto que estaba latente y es una manifestación más del mismo. Pero también puede contemplarse en el contexto de las denominadas revoluciones árabes y en el deseo de libertad de poblaciones tradicionalmente oprimidas. Su causa parece estar en la tradicional discriminación que padecen los tuareg y en la aspiración del grupo político que los representa (el MNLA o Movimiento Nacional de Liberación de Azawad) de lograr la independencia del territorio tuareg -conocido por ellos como Azawad-. En esta lucha son apoyados por otras tribus marginadas del poder en Mali. De la misma manera, cuentan también con la ayuda de numerosos militares tuareg del disuelto ejército de Gadafi.

Zona denominada Azawad

La rebelión tuareg afecta a las regiones del norte del país, aunque los rebeldes avanzan hacia el sur en estos momentos. Ha sido el descontento militar por estos avances y por las limitaciones a su actuación (políticas y logísticas) lo que ha ocasionado el golpe de Estado en Malí.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)

La Ilustración

Autor desconocido, John Milton (1608-1674) visitando a Galileo Galilei durante el tour italiano de Milton de 1638-1639 – grabado. Fuente: ...

-

ACTIVIDAD: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EN MAPAS. A partir de la información siguiente elabora dos mapas donde aparezcan los siguientes ele...

-

La monarquía absoluta es la principal representación del poder político en el Antiguo Régimen. En ella los reyes alcanzan el zenit de su pod...

-

La guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más significativos de la guerra fría. Fue un ejemplo de lo que llamamos conflictos localiza...

+10.44.52.png)

+10.44.39.png)