16 de julio en https://miradahistorica.com/2017/07/16/conflictos-por-la-hegemonia-en-el-mundo-arabe-el-enfrentamiento-entre-arabia-saudi-y-qatar/

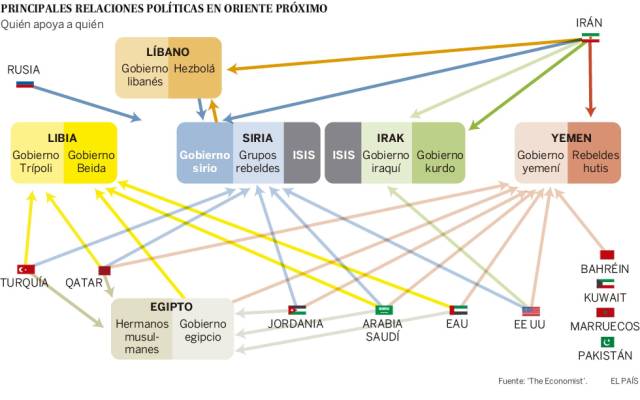

A principios del mes de junio se inició una crisis diplomática muy significativa en la península Arábiga. La ruptura de relaciones de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Barhreín, Egipto, Yemen y las Maldivas con Qatar pone fin a la ilusión de liderazgo que este último país intentaba tejer. Además, estos problemas diplomáticos se relacionan con otras cuestiones que afectan a la región: el drama sirio, la cuestión iraquí, el papel de Irán o al lucha contra el Daesh.

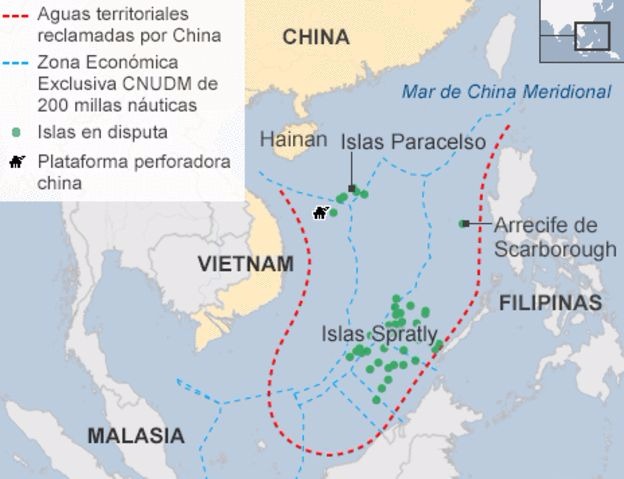

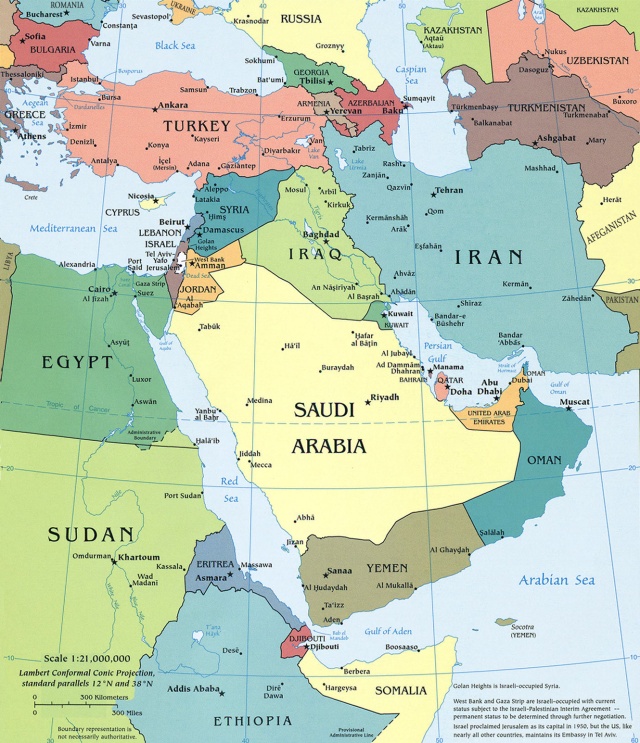

Oriente Próximo. Fuente: hhtp://geographicguide.com

El lunes, 5 de junio, los países ante citados rompieron sus relaciones diplomáticas con Qatar, tras varios días de creciente tensión. Esta acción se justificó con dos acusaciones dirigidas contra el micro-estado qatarí: respaldar al terrorismo por su apoyo al islámico político y la de buscar el acercamiento a Irán. En concreto, se le exige que cese en su respaldo a los Hermanos Musulmanes y a Hamás, que cierre la cadena por satélite Al Jazeera y que sea más beligerante contra Teherán. Estos argumentos ya fueron utilizados durante la crisis de 2014, que también enfrentó a Arabia Saudí, Barheín y EAU con Qatar. Las acusaciones no tienen muchos visos de realidad dado que, como todo país pequeño, Qatar busca un equilibrio entre los bloques dominantes en la región: el bloque encabezado por Arabia Saudí –sunita– y el dirigido por Irán –chiita–. La ruptura diplomática se acompañó con el corte de todas las comunicaciones aéreas, marítimas y terrestres. Ello representaba un grave problema para un país que importa un elevado porcentaje de los bienes que consume.

La situación geopolítica explica, en parte, la postura de Doha: la explotación compartida con Irán de su mayor reserva de gas natural; la búsqueda del paraguas militar norteamericano en vez del saudí; los lazos históricos con los Hermanos Musulmanes o el distanciamiento del CCG por la ineficacia de los procesos de regionalización, son componentes estructurales de la política exterior qatarí. Y esta se ha caracterizado, desde hace tiempo, por la independencia de sus decisiones y por la consecución de una capacidad de influencia muy superior a la que le permitiría el tamaño y la demografía del país.

Yacimientos de gas en el Golfo Pérsico. Fuente: https://www.meed.com/sectors/oil-and-gas/sanctions-hit-iran-oil-sector/3155517.article

Esta crisis ha sacudido profundamente al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), organismo creado en 1981, poco después de la creación de la República Islámica de Irán, la invasión de Afganistán por el ejército soviético (1979) y el desencadenamiento de la guerra entre Irán e Irak en 1980. El CCG se concibió como una respuesta a la inestabilidad de la zona y como un fortalecimiento de las monarquías árabes del Golfo Pérsico. A pesar de su enorme riqueza energética y financiera, su débil demografía y su vulnerabilidad militar respecto a sus vecinos (Irán, Irak, Egipto, Israel) les obligaban a estrechar sus relaciones. El CCG buscó también una cierta protección militar con los países occidentales, especialmente con Estados Unidos.

Desde su fundación, el CCG ha padecido diversas crisis, provocadas generalmente por la oposición entre Arabia Saudí y algunas de las otras monarquías. Riad siempre ha visto la península Arábiga como su área natural de influencia y donde más intensamente difunde su religión estatal –el wahabismo. Todo ello provoca desconfianza en las restantes monarquías y explica, por ejemplo, que el sultanato de Omán –un estado-nación con una fuerte identidad– siempre se haya mantenido lejos de los proyectos saudíes. Y, de hecho, este sultanato privilegia sus relaciones con Irán y Yemen, manteniéndose neutral en el conflicto que afecta a este último país.

Las consecuencias de esta crisis ya han parecido. La primera ha sido la caída del precio del petróleo, mientras que se estima poco probable una interrupción del suministro de gas –Qatar tiene las terceras reservas mundiales–, muy importante para Europa y Asia. Otra consecuencia es la ruptura del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), dividido en la forma de abordar los problemas regionales y, en especial, la postura frente a Irán. Ni Kuwait ni Omán han secundado las sanciones impulsadas por Arabia Saudí. Qatar cuenta con el apoyo de Turquía –con quien tiene un tratado de cooperación militar– pero también de Irán, que ve congratulada la división y crisis del CCG.

Relaciones exteriores en el oriente Próximo. Fuente: https://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/10/actualidad/1497088773_409761.html

El origen de la actual ruptura se haya en la primavera de este año. Y viene de la mano del afianzamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí –consagrado en el viaje de Donald Trump a este país el 20 de mayo–, viaje que puso fin al enfriamiento de las mismas que se inició después del 11-S de 2001 y de la proliferación de sospechas de apoyo al islamismo por parte del régimen saudí. En estos años de enfriamiento, Qatar había asumido el estatus de aliado privilegiado de Estados Unidos en la región –plasmado en la implantación de la base militar norteamericana más importante en la región (Al Udied)–. Por ello la “reconciliación” entre Estados Unidos y Arabia Saudí le perjudicaría, especialmente cuando esta se vertebra sobre los principios de la lucha contra la financiación del terrorismo internacional y la voluntad de contener a Irán.

Base aérea de Al Udied. Fuente: http://desarrolloydefensa.blogspot.com.es

Fortalecida por el respaldo estadounidense, Arabia Saudí pretende ahora colocar a Qatar en una posición subordinada, propia de un micro-estado, e impedir que su política exterior sea independiente de los criterios emanados desde Riad. Esta posición de independencia se había visto fortalecida por el papel financiero del país, que le había proporcionado un verdadero protagonismo internacional a pesar de su tamaño. La enemistad entre ambos Estados, que tiene algo de fratricida, adopta hoy la forma de competencia, a pesar de que comparten bastantes estrategias comunes (diplomacia basada en el Soft Power generado por su potencia financiera, influencias en las diversas redes islamistas, etc.).

No se puede dejar de lado el cambio en la política exterior de Arabia Saudí que ha emprendido el nuevo rey Salmán, una política exterior más agresiva y hegemónica que busca encabezar el islam suní; este hecho también ayuda a comprender tanto su intervención en la guerra de Yemen como esta ruptura de relaciones.

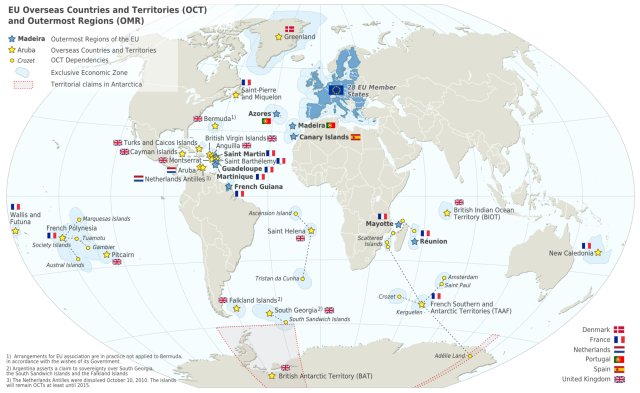

Ante estas perspectivas, las opciones de Qatar pueden derivar hacia un fortalecimiento de sus apoyos europeos –principalmente Francia y Gran Bretaña– y un aumento de los vínculos con Rusia, apoyados en acuerdos de defensa y de explotación gasística. En cualquier caso, el conflicto de las monarquías petroleras encrespa aún más el complicado panorama de la política de Oriente Próximo.

Bibliografía.

Dazi-Héni, F. (2017). El extraño conflicto del Golfo. Le Monde Diplomatique en español, 261.

Espinosa, Á. (2017a). Contradicciones, ambigüedades y mentiras en la crisis con Qatar. EL PAÍS. Retrieved from https://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/27/actualidad/1498553230_656838.html

Espinosa, Á. (2017b). La disputa diplomática con Qatar amenaza el equilibrio de poder en Oriente Próximo. EL PAÍS. Retrieved from https://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/10/actualidad/1497088773_409761.html

Valentini, V. (2017). Qatar. Les vicissitudes d’un micro-État du Golfe: perspectives théoriques de la crise. Diploweb.com La revue géopolitique. Retrieved from https://www.diploweb.com/Qatar-Les-vicissitudes-d-un-micro-Etat-du-Golfe-perspectives-theoriques-de-la-crise.html