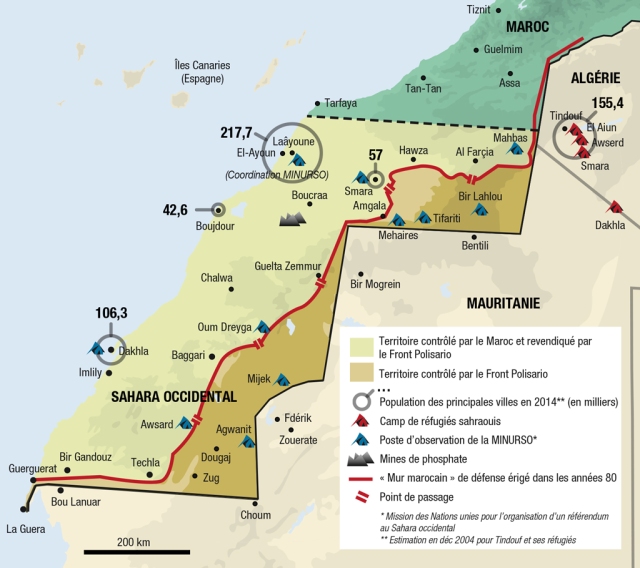

- Mapa del Sáhara español

La descolonización del Sáhara español y su posterior reparto entre Marruecos y Mauritania provocaron un enfrentamiento militar entre el Frente Polisario por un lado y Marruecos y Mauritania por otro. El conflicto bélico surgió nada más abandonar España el territorio en 1976 y, a partir de 1991, se transformó en un problema político internacional que lleva cuarenta años enquistado y sin que se perciba una posible solución a corto plazo.

Actualmente es uno de los territorios no autónomos que está supervisado por el Comité de Descolonización de la ONU, por lo tanto conserva todavía el estatus de territorio colonizado. No obstante, está ocupado casi totalmente por Marruecos que lo considera una provincia más., aunque su soberanía no está reconocida por las Naciones Unidas.

Actualmente es uno de los territorios no autónomos que está supervisado por el Comité de Descolonización de la ONU, por lo tanto conserva todavía el estatus de territorio colonizado. No obstante, está ocupado casi totalmente por Marruecos que lo considera una provincia más., aunque su soberanía no está reconocida por las Naciones Unidas.

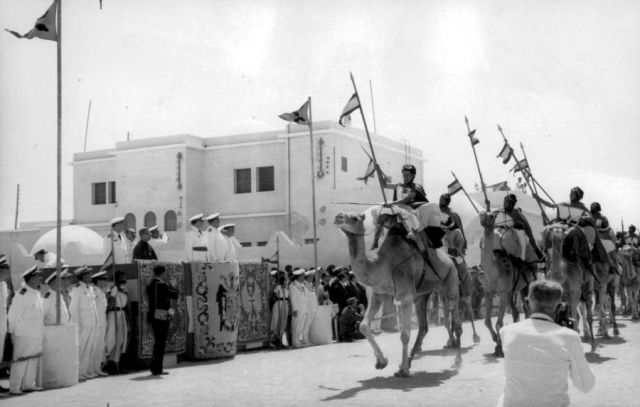

- Autoridades del Sáhara español en El Aaiún. Años sesenta. Fuente: Archivo General de la Administración

Un poco de historia.

España era la potencia administradora del Sáhara desde finales del siglo XIX. La ola descolonizada que apareció en los años sesenta del pasado siglo impulsó la Resolución 3.292, de diciembre de 1974, sobre la descolonización del Sáhara español; en ella se pedía el aplazamiento del referéndum de autodeterminación que España estaba dispuesta a convocar y se solicitaba un informe previo a la Corte Internacional de Justicia –o Tribunal de La Haya–. Al año siguiente el Tribunal de La Haya rechazaría las aspiraciones marroquíes sobre el territorio. Hasta ese momento la postura española era favorable a la autodeterminación de los saharahuis.

España era la potencia administradora del Sáhara desde finales del siglo XIX. La ola descolonizada que apareció en los años sesenta del pasado siglo impulsó la Resolución 3.292, de diciembre de 1974, sobre la descolonización del Sáhara español; en ella se pedía el aplazamiento del referéndum de autodeterminación que España estaba dispuesta a convocar y se solicitaba un informe previo a la Corte Internacional de Justicia –o Tribunal de La Haya–. Al año siguiente el Tribunal de La Haya rechazaría las aspiraciones marroquíes sobre el territorio. Hasta ese momento la postura española era favorable a la autodeterminación de los saharahuis.

Los habitantes del Sáhara, por su parte, ya habían iniciado la lucha por la independencia con la creación la OALS –Organización Avanzada para la Liberación del Sáhara–, eje de la aparición de lo que podemos denominar nacionalismo saharaui y que tuvo en Mohamed Sidi Brahim Basir (Basiri) a su principal líder. La organización se creó en 1968 con la función de recabar apoyos internacionales y de desplazar a los dirigentes tradicionales, más proclives a colaborar con España. A pesar de proponer una vía pacífica, se produjeron diversas manifestaciones y altercados con las tropas españolas.

Poco más tarde, en mayo de 1973, se creó el Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Rio de Oro, el Frente Polisario. El nuevo grupo tenía ya un objetivo claro: la independencia del Sáhara y al formación de un Estado propio.

Poco más tarde, en mayo de 1973, se creó el Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Rio de Oro, el Frente Polisario. El nuevo grupo tenía ya un objetivo claro: la independencia del Sáhara y al formación de un Estado propio.

Esta organización ya no vació a la hora de atacar a las tropas españolas situadas en el Sáhara y sabotear la explotación de fosfatos de FosBucraá. Estos ataques fueron incrementándose hasta provocar la deserción de numerosas tropas nativas –Tropas Nómadas alistadas en el Ejército español–, pero se frenaron en septiembre de 1975 y, en conjunto, causaron muy pocas víctimas en ambos bandos. Mientras tanto el Frente Polisario había ido ganado apoyo entre la población saharaui.

- Tropas Nómadas desfilando en El Aaiún en 1962. Fuente: El Diario Montañés.

Marruecos había mostrado desde el momento mismo de su independencia en 1956 su deseo de constituir un “Gran Marruecos” que abarcara desde el Mediterráneo hasta Senegal. Su interés por el Sáhara español no era nuevo por tanto.

La aparición del Frente Polisario y la crisis del gobierno español por la enfermedad de Franco hicieron pensar a Marruecos que la situación era propicia para su intervención en el proceso descolonizador. Además, el rey Hassan II había visto amenazado su trono a través de sendos intentos de golpes de Estado protagonizados por el Ejército, por esa razón la reclamación del Sáhara le servía también para desviar la atención hacia problemas externos.

Hassan II preparó la invasión del territorio saharaui a través de la Marcha Verde, un gigantesco movimiento de población civil, unas 300.000 personas, y de militares, unos 20.000, que pretendía atravesar la frontera. Este hecho hubiese significado un “casus belli” si España hubiese pretendido detener la marcha por la fuerza. Tanto el gobierno español como el rey marroquí sabían que en 1975 ya no se podía iniciar una guerra colonial, impopular a todas luces. Y aún menos cuando el régimen franquista se enfrentaba a una gran incertidumbre ante la próxima muerte del dictador.

- Marroquíes en la Marcha Verde con el Corán en la mano. Fuente: Libertad Digital Historia

La consecuencia de la presión marroquí fue la firma del llamado Acuerdo de Madrid, en noviembre de 1975. En este documento España transfirió la administración de la colonia a Marruecos y Mauritania, desdiciéndose de la doctrina mantenida hasta entonces que era favorable a la autodeterminación. En febrero de 1976 España culminó el abandono del territorio.

Algunos autores afirman, no obstante, que la decisión del abandono estaba ya tomada en octubre de 1975, al igual que se había pactado con Marruecos la Marcha Verde y todo ello con el beneplácito de Estados Unidos. Tanto la potencia estadounidense como Francia apoyaron la anexión marroquí porque, en el marco de la Guerra Fría, se consideraba al Frente Polisario un instrumento de Argelia y, por ende, de la URSS. Las Fuerzas Armadas españolas también consideraron un peligro para las islas Canarias la existencia de un Sahara independiente y prosocialista.

La guerra.

Al día siguiente de la salida de España del territorio saharaui, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática. Entre esa fecha y principios de 1976 esta organización había sido capaz de crear una importante estructura militar y de iniciar una guerra de guerrillas contra Marruecos. Al mismo tiempo, una parte importante de la población saharaui inició un éxodo hacia campamentos situados en Tinduf, Argelia.

Al día siguiente de la salida de España del territorio saharaui, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática. Entre esa fecha y principios de 1976 esta organización había sido capaz de crear una importante estructura militar y de iniciar una guerra de guerrillas contra Marruecos. Al mismo tiempo, una parte importante de la población saharaui inició un éxodo hacia campamentos situados en Tinduf, Argelia.

Los primeros años del conflicto mostraron la efectividad militar saharaui que logró dos cosas: derrotar a Mauritania, con la que firmó un Acuerdo de Paz en 1979 por el que esta renunciaba a la parte del territorio que le correspondía –que fue ocupado militarmente por Marruecos de forma inmediata–, y hacer comprender a Marruecos que una victoria militar no era posible.

A partir de 1981 cambiaron las características del conflicto y se sucedieron diversas batallas en campo abierto que se saldaron con sendas victorias saharauis –Güelta Zemmur por ejemplo–. Estas dificultades militares llevaron a Marruecos a construir, entre 1981 y 1987, un muro defensivo de más de 2.000 kilómetros. Este tenía la finalidad de evitar los ataques y las infiltraciones del Frente Polisario y de asegurar las tierras fértiles y los yacimientos mineros.

- Situación actual del Sahara Occidental. Fuente: Diploweb.com

Simultáneamente a los enfrentamientos con Marruecos el Frente Polisario intentó impedir la explotación por otros países de lo que consideraba sus recursos naturales. Por ello no dudó en atacar a pesqueros españoles que faenaban en aguas saharahuis o atentar contra las instalaciones mineras, donde también causaron bajas españolas

El conflicto se prolongó hasta 1991, año en el que se firmó un alto el fuego con la ONU como intermediaria. El Acuerdo de Paz comportó también el inicio de un proceso político que debía conducir a la celebración de un referéndum de autodeterminación.

La paz y el enfrentamiento político.

La clave de la nueva situación era la celebración y el resultado del referéndum. Ante la posible victoria de las tesis del Frente Polisario en el plebiscito, Marruecos adoptó un táctica dilatoria para permitirle repoblar el territorio con población marroquí.

La clave de la nueva situación era la celebración y el resultado del referéndum. Ante la posible victoria de las tesis del Frente Polisario en el plebiscito, Marruecos adoptó un táctica dilatoria para permitirle repoblar el territorio con población marroquí.

El referéndum estaba previsto para principios de 1992 pero Marruecos planteó el tema de la composición del censo electoral. Las controversias sobre esta cuestión se alargaron hasta 1998 sin hallar ninguna solución. Mientras tanto la ONU mandó al Sahara una misión formada por observadores, funcionarios y militares –Minurso–; su misión era controlar el censo de habitantes y vigilar el alto el fuego. Aunque su mandato se ha ido prolongando hasta llegar a la actualidad, su poca efectividad la ha desacreditado ante todas las partes.

Los diversos planes para la solución del conflicto fueron encallando en una vía muerta. El Plan Baker (2001) que proponía una autonomía del Sahara bajo la soberanía de Marruecos fue rechazado por el Frente Polisario. Después el plan de Kofi Annan de dividir el Sahara en dos partes, una para Marruecos y otra para los saharauis, no fue aceptado por Marruecos.

La aparente tranquilidad que logró el alto el fuego se rompe en ocasiones. Así en 2005 se produjo una ola de grandes protestas contra la ocupación marroquí. Lo mismo ocurrió en 2010 esta vez con numerosos fallecidos y heridos saharahuis. En 2016 se acrecentaron las tensiones entre Marruecos y el Frente Polisario con amenazas de los saharahuis de volver a la lucha armada.

Conclusiones.

El conflicto del Sahara occidental permanece enquistado sin que se vislumbre una solución a corto plazo. Aunque la razón jurídica y moral esté de parte del Frente Polisario, la praxis política y las relaciones geopolíticas internacionales están en su contra. El origen prosocialista y el claro apoyo argelino, cuando aún la Guerra Fría era una losa insoslayable, restó simpatías al Frente Polisario entre los gobiernos occidentales. Al mismo tiempo, su existencia y su lucha se situaba en el contexto del enfrentamiento entre Argelia y Marruecos por controlar el Magreb.

El conflicto del Sahara occidental permanece enquistado sin que se vislumbre una solución a corto plazo. Aunque la razón jurídica y moral esté de parte del Frente Polisario, la praxis política y las relaciones geopolíticas internacionales están en su contra. El origen prosocialista y el claro apoyo argelino, cuando aún la Guerra Fría era una losa insoslayable, restó simpatías al Frente Polisario entre los gobiernos occidentales. Al mismo tiempo, su existencia y su lucha se situaba en el contexto del enfrentamiento entre Argelia y Marruecos por controlar el Magreb.

Desaparecida la Guerra Fría surgió la idea de que el apoyo al Frente Polisario y la creación de un Estado saharaui solamente contribuiría a la inestabilidad de la región porque sería un Estado fallido: poca población, fronteras indefendibles, eje de rutas de comercio ilegal o de traficantes, etc. Esta percepción se agravó más con la aparición de grupos islamistas radicales en la región, aunque resulta poco verosímil la acusación marroquí de que el Frente Polisario colabora con estos grupos.

La tesis marroquí cuenta con el apoyo de Francia y Estados Unidos, que ven en Marruecos un baluarte en el convulso mundo árabe. La Unión Europea también la apoya aunque con más tibieza y prestando ayuda humanitaria a los saharauis. Además, los reconocimientos de España y Francia de la pertenencia del territorio a Marruecos ha debilitado el respaldo internacional del Frente Poliasario. Por otra parte, los apoyos políticos internacionales al Frente Polisario se circunscriben a numerosos estados africanos y algunos latinoamericanos, pero con escasa capacidad de influencia.

Se trata, por otro lado, de un conflicto propio de la descolonización, de un problema propio de tiempos pasados que actualmente solo tiene una importancia residual en la escena internacional, mucho más preocupada por el terrorismo islamista o la estabilidad del mundo árabe.

En la situación actual parece evidente que la prolongación del "status quo” favorece a Marruecos, que va consolidando su presencia en el territorio. El Frente Polisario, por su parte, sufre el desgaste de una política que no ha conseguido objetivos destacables ni consolidar esperanzas para su población. Replantearse ahora la reanudación del conflicto armado puede ser una opción pero ello, aparte de que no le garantiza la victoria, convertiría la región en un avispero político y militar. Probablemente la renuncia a posturas intransigentes por ambas partes contribuya a encontrar una solución.

- Vehículo Blindado del Frente Polisario. Fuente: El Confidencial Saharaui

Bibliografía.

Barreñada, I., & Ojeda, R. (2016). Sahara Occidental 40 años después. Madrid: Los libros de la Catarata.

Boukhari, A. (2004). Las dimensiones internacionales del conflicto del Sahara Occidental y sus repercusiones para una alternativa marroquí. Documento de Trabajo Real Instituto Elcano, 16/2004.

Cánovas Martí, L. (2002). Sahara Occidental, la guerra olvidada. Clío, 6.

Fuente, I. (2011). Sahara Occidental: origen, evolución y perspectivas de un conflicto sin resolver. Documento Marco del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 08/2011. Retrieved from http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2011/DIEEEM08-2011SaharaOccidental.pdf

Fuente, I., & Mariño, F. M. (2006). El conflicto del Sahara Occidental. Madrid: Ministerio de Defensa.

Gómez Justo, J. C. (2013). El Frente Polisario: la historia de un movimiento de liberación nacional vivo. Revista Internacional de Pensamiento Político, 8.

Quarante, O. (2012). Resistencia obstinada del pueblo saharaui. Le Monde Diplomatique en español, 197, 1.

Sahara Occidental. (s.f.). Wikipedia. Recuperado el: 18/01/2017 de https://es.wikipedia.org/wiki/Sahara_Occidental

Szmolka, I. (2013). El conflicto del Sáhara Occidental en el marco de la primavera Árabe. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 12.