La entrada se ha publicado anteriormente en mi nuevo blog Sobre Historia:

https://sobrehistoria.es/2017/04/02/conflictos-en-el-mar-de-china-meridional/

Conflictos en el Mar de China Meridional

El traslado del centro neurálgico mundial desde el Atlántico al Pacífico explica que todo lo que ocurre en este segundo océano cobre una importancia destacable. Una de las zonas que más potencial de conflictividad tiene actualmente es la del Mar de China Meridional; una extensión de 3,5 millones de km2 cuyas aguas se las disputan seis países: Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei, Taiwán y China. Pero en segundo plano aparecen otros actores involucrados como Estados Unidos, Japón y Taiwán. Japón, por ejemplo, también mantiene un contencioso con China por las islas Senkaku (Ver Mapa 1). En realidad, estas rivalidades esconden una lucha por el control del este del Pacífico, zona vital para las comunicaciones marítimas –por ella navega la mitad del tráfico comercial mundial– y que posee buenas perspectivas en cuanto a la posible existencia de yacimientos de petróleo y gas. Cuenta también con abundantes recursos pesqueros.

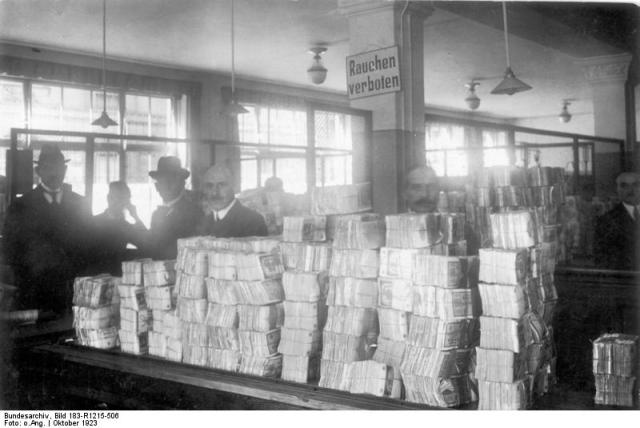

Mapa 1. Conflictos en el Pacífico occidental. Fuente: http://ojos-del-mundo.blogspot.com.es/2012/05/conflicto-en-el-mar-meridional-de-china.html

El conflicto se polariza en el enfrentamiento de intereses entre China y EE.UU. que es el que mantiene la tensión en la zona. China reclama lo que considera le pertenece por derecho histórico, es decir, el ochenta por ciento de las agua del Mar Meridional, sus islotes, arrecifes y rocas, lo que equivale a casi tres millones de kilómetros cuadrados. Este derecho histórico nunca ha estado bien definido pues el dominio de las aguas ha ido variando con el tiempo, no obstante si que parece probado que el interés chino por estas islas se remonta al siglo XVII, cuando la dinastía Qing impulsó diversas expediciones navales por la zona.

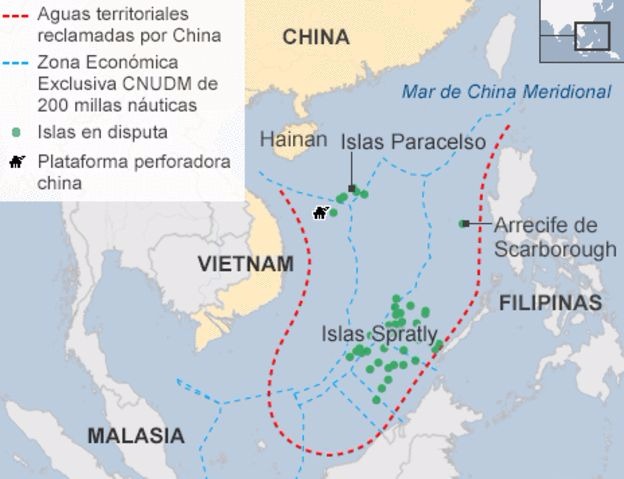

El eje de las actuaciones chinas se centra en afianzar su presencia en los archipiélagos de Paracelso y Spratly porque, de acuerdo con las leyes marítimas internacionales, el país que ostente la soberanía de cada isla dispone de los 370 kilómetros de las aguas que la rodean y los recursos existentes en ellas y en el fondo marino (Ver mapa 2). Los países antes mencionados disputan a China parte del espacio marítimo que esta pretende controlar y la gran potencia asiática dice estar dispuesta a negociar con cada uno de ellos por separado pero no en foros conjuntos como pretende EE.UU.

Para afianzar su reclamación China ha construido algunas islas artificiales y ampliado atolones en los ha que ha instalado baterías de misiles antiaéreos y antibuque, aeropuertos y puertos. Pretende, a partir de ellas, consolidar sus derechos sobre la zona marítima en disputa.

Mapa 2. Reivindicaciones chinas y zonas en conflicto en el . Fuente: periodismointernacional.org

Ismael Arana clarifica bien las posiciones de cada una de las partes: Para sostener sus derechos, Pekín alega que su derecho a la zona se remonta siglos atrás, cuando y que en 1947 ya publicó un mapa detallando sus reivindicaciones. Desde 2012, China ha incluido estas islas como parte de sus “intereses nacionales básicos”.

Por su parte, Vietnam rechaza la versión histórica china alegando que su vecino nunca había reclamado la soberanía sobre las islas antes de los años 40, y afirma que tienen documentos que prueban que desde el siglo XVII ellos han gobernado las islas. Mientras tanto, Filipinas invoca su proximidad geográfica como base principal de su demanda.

Finalmente, Malasia y Brunei también reclaman una parte que dicen está dentro de sus zonas económicas exclusivas definidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Taiwán reclama lo mismo que China.

El desacuerdo principal aparece en la cuestión de la pertenencia de los islotes de Paracelso y Spratley. Su valor intrínseco es escaso o nulo pero son fundamentales para establecer las demarcaciones internacionales sobre las zonas marítimas y las zonas de exclusividad económica (ZEE). China y Vietnam se disputan el archipiélago de las Paracelso; estas islas fueron ocupadas por China en 1974 y, desde entonces, ha ido reforzando su presencia militar y su explotación económica, especialmente turística.

Posible despliege de misiles chinos en la isla Woody (archipiélago de las Paracelso). Fuente: bbc.com

Las Islas Spratly constituyen el segundo archipiélago en disputa pero la situación es más complicada ya que son varios los países que las reclaman –China, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwán–. Las tensiones en estas islas han sido más significativas ya que en 1988 se llegaron a producir enfrentamientos navales entre China y Vietnam, saldados con varios barcos vietnamitas hundidos. Los incidentes armados se repitieron en 2011 cuando barcos de guerra chinos dispararon contra barcos vietnamitas.

Aunque China tiene una de las costas más largas del mundo –más de 14.000 kilómetros–, el país ha sido tradicionalmente un poder más preocupado por lograr la hegemonía terrestre que la marítima. Por ello no había dispuesto, hasta ahora, de una marina de guerra potente. Esta situación ha cambiado en la actualidad, cuando sus intereses de gran potencia económica dependen en un grado elevado de los suministros de energía y de otros recursos naturales imprescindibles para su desarrollo. De la misma manera, el control de las rutas marítimas es crucial para un país que realiza la mayor parte de sus exportaciones por mar. En este contexto, disponer de unas líneas de suministro seguras es una de sus mayores necesidades, y, para ello, ha emprendido un proceso de modernización y ampliación de su armada.

Otro objetivo que a ojos chinos justifica este rearme naval es la posición de EE.UU. en la región. La potencia americana es aliada de casi todos los enemigos tradicionales de China en el Pacífico occidental –Japón, Filipinas, Taiwán, Indonesia, Corea del Sur,…– y está creando nuevos vínculos con Vietnam. Mantiene también bases militares en Japón, Singapur, Corea del Sur y Filipinas. Con ello se ha tejido una gran red marítima que podría aislar a China. De hecho los encontronazos entre ambas potencias han sido frecuentes en el último año y siempre han tenido el mismo guion: buques de guerra norteamericanos navegan cerca de las islas reclamadas por China, que inmediatamente responde enviando su armada a la zona.

La administración Obama ya manifestó que sus alianzas en Asia eran una prioridad estratégica. La apertura hacia Vietnam, la venta de buques de guerra a Filipinas y la ampliación de su presencia militar en Australia fueron la plasmación de esta doctrina. Estados Unidos explica su actitud como una forma de afianzar la libertad de navegación, desafiada por la pretensiones chinas.

Un enfrentamiento a mayor escala entre ambas potencias no parece probable a corto y medio plazo, aunque la presidencia de Trump en Estados Unidos añade cierta incertidumbre a la predicción. A este respecto, China todavía no posee una fuerza marítima capaz de proyectarse en escenarios alejados de sus costas, pero ya es perfectamente capaz de defender sus zona próximas y de salir libremente al Pacífico central y al Índico. Para ello ha elaborado una doctrina naval basada en la creación de grupos navales en torno a portaaviones, de los cuales, por ahora, solo dispone de uno, aunque hay dos más en distintas fases de construcción. También ha impulsado las fuerzas anfibias y las submarinas, que incluyen unos catorce submarinos nucleares.

Portaaviones chino CV-16 Liaoning. Fuente: elconfidencial.com

BIBLIOGRAFIA.

Arana, I. (2015). Las cinco claves de la disputa territorial por el Mar de China Meridional. EL MUNDO. Retrieved from http://www.elmundo.es/internacional/2015/10/27/562f84e746163f59648b4689.html

BBC, R. (2016). El despliegue de misiles de China que calienta las tensiones internacionales en un disputado mar. BBC Mundo. Retrieved from http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160217_mar_meridional_china_islas_misiles_amv

Bregolat, E. (2016). Carta de China: el contencioso del mar del Sur. Estudios de Política Exterior, 174.

Cervera, P. (2017). Alta tensión entre EEUU y China: este es el arsenal militar de ambas potencias. El Confidencial. Retrieved from http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-01-23/eeuu-china-tecnologia-militar-trump_1320150/

Dávila, E. (2015). Proyección exterior de China en el siglo XXI. El Orden Mundial en el siglo XXI. Retrieved from http://elordenmundial.com/2015/02/07/proyeccion-exterior-de-china-en-el-s-xxi/

Schaeffer, D. (2014). Prétentions chinoises en Mer de Chine du sud et routes commerciales européennes. Diploweb.com La revue géopolitique. Retrieved from http://www.diploweb.com/Pretentions-chinoises-en-Mer-de.html

VV.AA. (2013). El Atlas geopolítico de China. Valencia: Cybermonde.