La Comuna de París fue un gobierno revolucionario que duró poco más de dos meses en 1871. Los comunards, como se les llamó a los miembros de la Comuna, fueron mayoritariamente trabajadores y artesanos radicalizados que estaban en contra de la monarquía y de la oligarquía. La Comuna intentó implementar una serie de reformas políticas y sociales, como la expropiación de la propiedad privada y la creación de cooperativas de trabajo. Sin embargo, el gobierno de la nueva Tercera República Francesa reprimió la Comuna con violencia, y muchos de sus líderes y seguidores fueron ejecutados o encarcelados. La Comuna de París ha sido vista como un acontecimiento clave en la historia del socialismo y del anarquismo modernos.

Contexto

La raíz del estallido revolucionario de la Comuna se encuentra en el desarrollo de la guerra franco-prusiana (19 de julio de 1870-10 de mayo de 1871). El enfrentamiento concluyó con la derrota francesa en la batalla de Sedán (2 septiembre de 1870) que tuvo como resultado la captura del emperador Napoleón III y la rendición de su ejército. París, no obstante, se negó a rendirse y fue sometida a un asedio de más de cuatro meses (19 de septiembre de 1870-28 de enero de 1871) por parte de las tropas prusianas, apoyadas por las de otros Estados alemanes -Confederación Alemana del Norte, Baviera, etc.-. La guerra franco-prusiana y la guerra de Crimea (véase https://miradahistorica.net/2022/03/18/la-guerra-de-crimea-1853-1856-conflictos-en-el-mar-negro-y-los-balcanes-en-la-segunda-mitad-del-siglo-xix/) fueron los dos conflictos más importantes que se libraron en Europa en el período comprendido entre las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial.

El conflicto fue la consecuencia de la acumulación de tensiones en las relaciones entre las dos potencias, acrecentadas tras el fracaso del proyecto de Napoleón III para crear una Federación profrancesa entre los Estados de Alemania del Sur. El emperador francés estaba preocupado por el engrandecimiento del poderío prusiano.

La derrota francesa significó el fin del Segundo Imperio de Napoleón III. Ello implicó el inicio de la Tercera República Francesa, que se convirtió en el régimen republicano más importante en una Europa aún dominada por los imperios y las monarquías. Por su parte, la victoria alemana ayudó a la consolidación de la figura de Bismarck, que logró llevar a cabo en ese mismo año, 1871, la unidad de los Estados alemanes bajo la forma de un Imperio autoritario liderado por Prusia.

La Revolución

Los historiadores han establecido tres tipos de causas que desencadenaron el proceso revolucionario:

- Las sociales, determinadas por las onerosas condiciones de vida de los obreros y la elevada tasa de paro.

- Las económicas, provocadas por la supresión de los sueldos que cobraban los miembros de la Guardia Nacional, formada mayoritariamente por obreros en paro. Esta medida fue adoptada por el nuevo gobierno republicano con el fin de quebrar la Comuna.

- Las políticas, aspecto en el que incidieron varios aspectos: la entrada de las tropas alemanas en París transmitió la sensación de que la población había sido abandonada por el gobierno republicano, lo que suscitó la oposición parisina a la Asamblea, mayoritariamente dominada por los grupos conservadores y monárquicos que habían capitulado ante los alemanes.

- Las ideológicas. Desde septiembre de 1864 existía en París una representación de la Asociación Internacional de Trabajadores que realizaba un destacable proselitismo, aunque su papel no fue determinante. La ley de libertad de prensa de 1868 permitió difundir las reivindicaciones políticas y económicas de las clases populares. También significativo fue el papel de los blanquistas (seguidores de Auguste Blanqui), pertidarios de la insurrección.

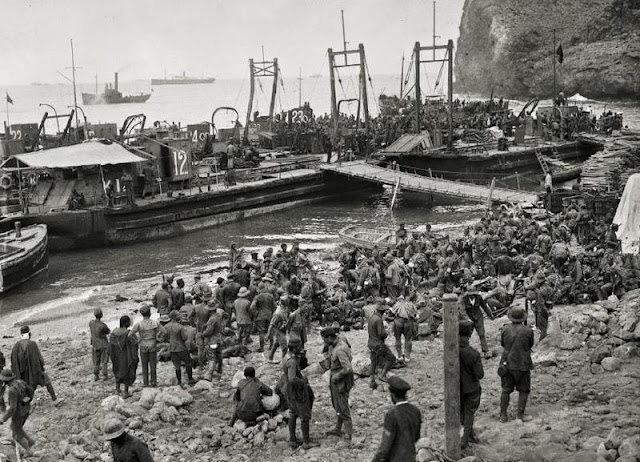

Cuando la noticia de la captura de Napoleón III y la capitulación del ejército francés llegó a París, se produjo un levantamiento popular que proclamó la Tercera República y decidió continuar la guerra. Bismarck ordenó el asedio de la capital en septiembre de 1870, sitio que se prolongó durante cuatro meses -hasta el 28 de enero de 1871-. La ciudad contaba con una fuerza armada de 350.000 hombres y mujeres y 417 cañones.

La guerra de 1870 afectó profundamente a la ciudad; su población pasó hambre y penurias de todo tipo. Las clases trabajadoras fueron los que más sufrieron el alza de los precios. Muchos de ellos se alistaron en la Guardia Nacional, que aumentó hasta alcanzar los 350.000 hombres e impusieron la elección de los oficiales, con lo que concluyó la influencia de la burguesía en esta fuerza.

El gobierno provisional francés (Gobierno de Defensa Nacional), firmó el armisticio con los alemanes, hecho que permitió la entrada de estos en la capital, aunque su permanencia en ella fue breve. Poco después, el gobierno convocó elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, elecciones que se celebraron a principios de febrero de 1871, siendo elegida una mayoría conservadora y monárquica -400 diputados monárquicos frente a 150 republicanos, 80 liberales y 20 bonapartistas-. El resultado respondía a los deseos de paz de los monárquicos y de sectores campesinos, deseosos de acabar con la guerra.

La nueva Asamblea eligió a Adolphe Thiers como jefe del poder ejecutivo de la nueva República, un conservador inteligente que gozaba del apoyo del mundo financiero. Decidió proseguir la guerra, aunque pronto tuvo que dedicar su atención a sofocar la revolución parisina. Su pretensión inmediata era dominar París y acabar con la revolución. Para ello retiró el sueldo a la Guardia Nacional y suspendió las medidas sociales aprobadas por el gobierno revolucionario.

Además, mandó que el Ejército ocupase París y arrebatase la artillería a las fuerzas de la Comuna. La medida acrecentó la furia popular, que asesinó a los generales que comandaban las tropas gubernamentales. Así se inició el episodio de la Comuna. En los barrios periféricos, la gente comenzó a levantar barricadas, mientras que Thiers trasladaba los ministerios desde Burdeos a Versalles. Ese mismo día, la Guardia Nacional ya controlaba la ciudad y su Comité Central la dirigía. La noticia de la sublevación de París se extendió por Francia y en algunas ciudades -Lyon, Marsella, Toulouse, Narbona…- se formaron comités semejantes. Pero la represión militar y policial y la alianza política entre la alta burguesía y el campesinado sofocaron esos intentos. París se quedó sola.

Mientras tanto, en la capital, la Guardia Nacional se hacía con el poder municipal. Esta fuerza se sublevó a principios de marzo de 1871 y formó un Comité Central que contó con el apoyo de las asociaciones populares y democráticas; poco después, a finales de marzo, se eligió un Consejo General de la Comuna. En las elecciones se produjo una elevada abstención –muchos parisinos habían huido– y en los distritos ricos ganó el Partido del Orden (conservador). La mayoría de los elegidos eran de ideología republicana y socialista, y algunos anarquistas, aunque muchos no estaban adscritos a ningún partido político.

El Comité Central parecía más preocupado por la aplicación de sus políticas sociales que por la defensa de la ciudad. Por su parte, Thiers acumulaba tropas para el asalto de la ciudad, logrando reunir casi 200.000 soldados al unírseles los hombres capturados por los alemanes, liberados para la ocasión. La Comuna contaba con unos 350.000 hombres y mujeres armados.

El gobierno de la Comuna tomó una serie de medidas de emergencia de carácter socialista, aunque su aplicación fue limitada: se anularon los alquileres comprendidos entre octubre de 1870 y abril de 1871; se amplió el plazo hasta tres años para el pago de deudas y vencimientos, se suspendió la venta de objetos depositados en el Monte de Piedad, etc. De la misma manera, se adoptaron medidas de solidaridad como el pago de pensiones a los heridos, viudas y huérfanos de los miembros de la Guardia Nacional muertos en combate, se requisaron viviendas desocupadas, se crearon orfanatos, comedores municipales y se produjeron repartos de comida. En las empresas se aplicaron medidas de autogestión obrera.

Otras medidas destacables fueron el reconocimiento de la unión libre de las parejas, la prohibición de la prostitución y la separación Iglesia-Estado

Durante la Comuna surgió una de las primeras manifestaciones sociales del feminismo: la Unión de Mujeres por la Defensa de París y el cuidado de los heridos, que demandaba la igualdad salarial con los hombres y organizaba talleres para mujeres. La participación femenina fue importante también en las acciones militares de defensa de la ciudad.

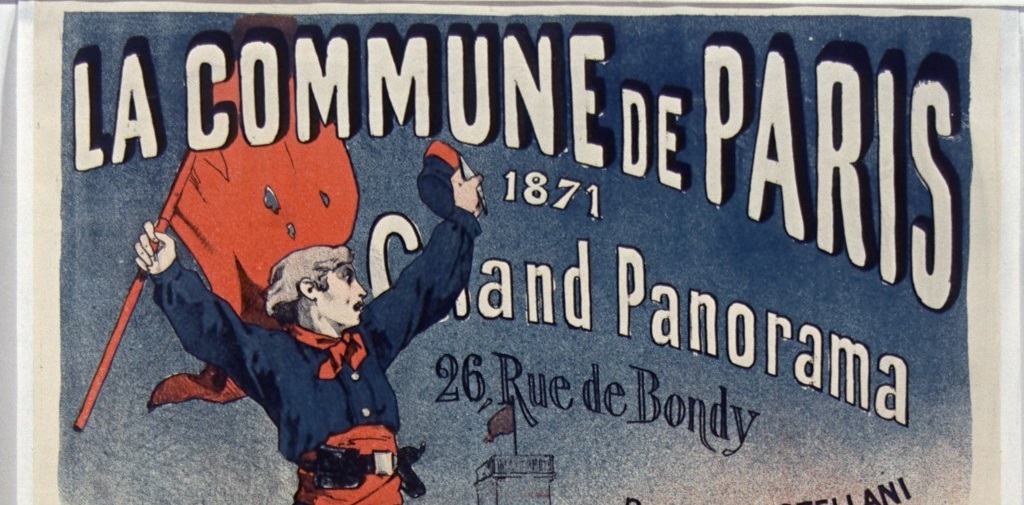

El gobierno comunal adoptó otras medidas simbólicas, como la adopción de la bandera roja y del calendario republicano creado durante la Revolución Francesa de 1789. Se destruyeron algunos monumentos considerados representativos del despotismo.

En abril comenzaron las conversaciones entre el gobierno de Thiers y la Comuna de París; su fracaso condujo a la guerra abierta entre los parisinos y el gobierno. Entre el 21 y el 28 de mayo, el ejército francés entró en París produciéndose la <<semana sangrienta>>, una tremenda represión contra los comuneros y la liquidación de la Comuna. Las clases populares parisinas opusieron una feroz resistencia, destacando el papel de las mujeres como combatientes, pero nada pudieron hacer frente a la superioridad profesional de las tropas atacantes.

Numerosos monumentos fueron incendiados y ambas partes optaron por el fusilamiento de rehenes y presos. Las tropas gubernamentales, dirigidas por el general Mac Mahon, efectuaron fusilamientos masivos y sin distinción de sexo o edad. El Ejército gubernamental había perdido unos 900 hombres, mientras que los federados perdieron 20.000, la mayor parte fusilados. La represión de la Comuna continuó tras el final de las hostilidades y se calcula que llegó a haber 38.000 prisioneros, que fueron tratados de forma inhumana, condenados a muerte o a trabajos forzados en las colonias. París perdió en el conflicto 100.000 habitantes

Consecuencias y significado

La primera cuestión relevante es la explicación de la durísima represión. El miedo de la burguesía y de los propietarios agrarios a una revolución social organizada por la Asociación Internacional de Trabajadores, cosa que no ocurrió en este caso, puede explicar ese hecho; se pretendía ejecutar un castigo ejemplificador para evitar cualquier repetición de intentonas revolucionarias. Es indudable que el temor a los excesos revolucionarios reforzó a las fuerzas conservadoras. Por otro lado, los hechos de la Comuna provocaron el debilitamiento de los grupos socialistas y anarquistas así como la desorganización del movimiento obrero francés durante un tiempo.

El término comunista comenzó a aplicarse a partir de este momento, debido a la asociación que la prensa hizo de esos dos conceptos: Comuna y comunismo, que no eran sinónimos. Dicha vinculación entrañaba un error pues los comunistas no eran mayoritarios en la Comuna. Aunque es cierto que la conciencia revolucionaria estaba arraigada en el proletariado parisino desde la Revolución de 1789, había resurgido en el ciclo revolucionario acontecido en las décadas anteriores (especialmente en 1848) y formaba parte de la cultura popular parisina.

Si bien la revolución de 1848 en Francia ya había tenido un fuerte componente social, además de político, la Comuna de París fue la primera revolución obrera de la historia. Karl Marx la analizó en su obra La guerra civil en Francia (1871), donde el autor alemán la interpreta como el medio político para llevar a cabo la transición hacia el comunismo. Transición que dejaba de ser un elemento teórico para convertirse en un hecho. Por su parte, el teórico anarquista Mikail Bakunin también prestó atención al acontecimiento. Publicó sus reflexiones bajo el título La Comuna de París y la noción de Estado (1871), texto en el que subraya las coincidencias de lo ocurrido con el ideario anarquista. Como muestran estas obras, las dos principales corrientes ideológicas y políticas del movimiento obrero en aquel momento resaltaron la importancia de la Comuna como modelo de revolución proletaria.

La Comuna hay que entenderla como una continuidad de la guerra de 1870. El conflicto franco-prusiano dio lugar a un gran movimiento internacional de voluntarios. La causa francesa se convierte entonces en una causa republicana, y en particular en la de la “República Universal”. Rápidamente, miles de voluntarios internacionales acuden a luchar en Francia en nombre de la libertad de los pueblos. La mayoría fueron italianos, pero también hubo polacos, españoles, belgas, estadounidenses, uruguayos y de otras naciones. Sus repercusiones sobre los movimientos sociales y obreros de la época fueron notables y, así, por ejemplo, sirvió de inspiración al movimiento cantonalista español de 1873.

Bibliografía

Bruun, G. (1971). La Europa del siglo XIX. Fondo de Cultura Económica.

Des lieux de la Commune. (s. f.). Recuperado 9 de enero de 2023, de https://www.commune1871.org/la-commune-de-paris/parimoine/des-lieux-de-la-commune

Florentín, Manuel (2021). La Comuna de París, una ciudad contra el gobierno. La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20210328/6605220/comuna-paris-ciudad-gobierno.html

Malik, M. (2021). La Comuna de París, 1871, acontecimiento local, acontecimiento global. El Grand Continent. https://legrandcontinent.eu/es/2021/03/19/la-comuna-de-paris-1871-acontecimiento-local-acontecimiento-global/

Martínez Carreras, J. U. (1983). Introducción a la Historia Contemmporánea. Istmo.

Moissand, J. (2021). De la Comuna de París al cantonalismo popular español. Le Monde Diplomatique en español, 306.

Paredes, Javier. (Dir.) (2011). Historia Universal Contemporánea. Ariel.

Qué fue la Comuna de París hace 150 años y cómo cambió la historia del movimiento obrero de América Latina. (s. f.). BBC News Mundo. Recuperado 7 de enero de 2023, de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56465032