|

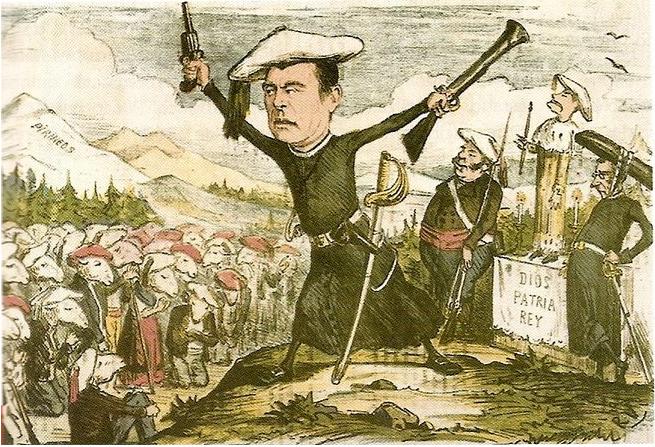

| Caricatura del carlismo. Revista La Flaca (1870) |

A su vuelta a España en mayo de 1814, tras su forzado exilio en Francia, el rey Fernando VII suscitaba grandes expectativas contrapuestas. Todos pensaban –nobleza, Iglesia, pueblo– que se solucionarían sus problemas. Sin embargo, la situación española era de profunda crisis: una agricultura arruinada, comercio y manufacturas paralizadas, pérdidas demográficas y una rebelión en el Imperio español en América. Ante este panorama, Fernando VII se mostró cauto y restauró un absolutismo moderado, sin anular de forma generalizada todas las reformas implantadas por el liberalismo. Desde aquel momento y hasta finales del siglo XIX, la política española estuvo determinada por una dinámica de contraposición entre fuerzas liberales y absolutistas.

Las posiciones más absolutistas se fueron concentrando en torno a la figura del hermano del rey, don Carlos María Isidro, una persona muy piadosa y claro partidario de absolutismo –por eso a sus seguidores se les llamó apostólicos o carlistas. Este sector recibió con malestar que el rey no restaurase todo el Antiguo Régimen y se opuso a las medidas reformistas, aunque fueran tímidas. El programa inicial de estos apostólicos, germen de lo que luego será el carlismo, puede resumirse en tres puntos: absolutismo, Inquisición y Voluntarios Realistas.

Paralelamente, aprovechando la persistente crisis económica y el descontento social en el campo, los absolutistas recurrieron a las conspiraciones y a las revueltas para imponer su ideario. En los últimos años del reinado de Fernando VII, los dirigentes apostólicos, apoyados por el infante Carlos, se dedicaron a planificar una insurrección nacional basada en la movilización de hasta doscientos mil Voluntarios Realistas. El objetivo era que cuando Carlos V –Carlos Mª Isidro– alcanzase el trono anulase todas las medidas reformistas y volviese a los presupuestos del Antiguo Régimen, con la Inquisición como policía ideológica.

Hacia 1829 la situación se agravó aún más al sumarse algunos intentos de invasión protagonizados por los liberales, así como un empeoramiento de la crisis financiera. Al poco tiempo, murió Amalia, la tercera mujer del rey Fernando, y pocos meses después el rey se volvía a casar con su sobrina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (diciembre de 1829). En marzo de 1830 se hacía pública la Pragmática Sanción, ya aprobada en 1789 bajo el reinado de su padre Carlos IV, pero aún no publicada. Esta norma suprimía la llamada Ley Sálica, que impedía el acceso al trono de las mujeres. Poco después se anunció el embarazo de la nueva reina y Fernando aseguraba mediante su testamento su voluntad de que le sucediera su hijo o hija, dejando la regencia en manos de su esposa. El nacimiento de la infanta Isabel, una vez derogada la Ley Sálica, apartaba a don Carlos de la sucesión al trono. Desaparecida esa posibilidad, a los carlistas solamente les quedaba el recurso de la toma violenta del poder.

2. Regencia de Mª Cristina e inicio del conflicto.

A los pocos meses, en octubre de 1830, Mª Cristina dio a luz una niña: la futura Isabel II. Mientras tanto, en el entorno del infante Carlos se desarrollaron continuas conspiraciones, dirigidas principalmente por la infanta portuguesa Francisca, que era la esposa de Carlos. La gran oportunidad conspiratoria pareció surgir en septiembre de 1832, mientras la familia real se hallaba en La Granja.

Fernando padecía unos graves ataques de gota, circunstancia que aprovecharon algunos círculos apostólicos próximos a la Corte para atemorizar a la reina e impulsarla a restablecer la exclusión de las mujeres a la corona, con el argumento de que si no lo hacía podría producirse una revolución que acabase incluso con sus vidas. La reina influyó entonces para que el rey firmase tal documento con la condición de mantenerlo en secreto mientras el rey viviese. No obstante, la noticia transcendió, generándose, entre las élites nobiliarias, un movimiento de apoyo a la reina. Además, la salud del rey mejoró y nombró un nuevo gobierno que aplicó una serie de medidas reformistas –amnistía limitada, depuración del Ejército, etc.–. Estas medidas alarmaron a los carlistas.

Fallecido Fernando VII (29 de septiembre de 1833), su esposa Mª Cristina asumió la regencia de su hija Isabel, período que se extendió hasta 1843. Cea Bermúdez continuó como presidente del gobierno, manteniendo un inmovilismo estéril a pesar de que ya se había producido la insurrección carlista. Además, su actitud dificultaba iniciar las soluciones, sobre todo financieras, que necesitaba el país. El clima de guerra civil era palpable. Mientras tanto, Carlos había huido a Portugal donde declaró que se negaba a jurar fidelidad a Isabel y que seguía manteniendo sus derechos al trono.

3. La primera Guerra Carlista (1833-1840)

La inactividad del gobierno hizo que fueran los capitanes generales de cada región los que afrontaran la primera insurrección carlista, limitando el conflicto, en la mayor parte del territorio nacional, a una guerra de partidas, y no de frentes y grandes batallas, modalidad bélica que solo se dio en Navarra y País Vasco, donde llegó a cuajar un gobierno alternativo.

La primera fase de este conflicto surgió a finales de septiembre de 1833, cuando se produjeron enfrentamientos armados en Valencia, Castilla, Navarra y las provincias vascas. En esta última zona actuaban partidas armadas dirigidas por el coronel carlista Zumalacárregui. Gracias a él, se constituyó en Navarra una especie de monarquía alternativa con algunas estructuras políticas y económicas –corte, gobierno, servicios, …–, pero su situación económica era desastrosa. Por ello se pretendió tomar Bilbao, para así intentar lograr cierto reconocimiento internacional y, a la vez, exigir un préstamo a la ciudad. En el resto de los territorios afectados directamente por la guerra –Cataluña, Aragón, La Mancha, etc.– actuaron fundamentalmente partidas guerrilleras aisladas. En el sitio de Bilbao, Zumalacárregui resultó muerto (julio de 1835) y el fracaso de la operación acabó con la etapa de victorias carlistas. Su muerte puso fin a esta etapa.

La segunda etapa de la guerra transcurrió entre julio de 1835 y octubre de 1837, y se extendió por todo el territorio nacional. Los carlistas organizaron expediciones a diversas zonas de la península –Galicia, Valencia, Andalucía, incluso Madrid–, pero sin ningún resultado político duradero.

La tercera fase se desarrolló entre octubre de 1837 y agosto de 1839. En ella se produjo el triunfo de las tropas gubernamentales. La derrota carlista provocó la aparición de una división en el movimiento: por un lado, los apostólicos más conservadores, partidarios de continuar la lucha, y, por otro lado, los más moderados, que querían una negociación. Esta última postura se impuso en el bando carlista, lo que permitió la firma del Convenio de Vergara (20 de agosto de 1839) entre los generales Espartero, del ejército isabelino, y Maroto, del carlista. En él se prometía el mantenimiento de los fueros vascos, promesa que Espartero incumplió, y la integración en el ejército isabelino de los oficiales carlistas que lo deseasen. El rechazo a este acuerdo por el sector carlista más conservador y del propio don Carlos, provocó su exilio en Francia y la prolongación de la guerra en Cataluña y Aragón hasta la derrota definitiva del general Cabrera en Morella (junio 1840).

4. La guerra dels Matiners (1846-1849)

En 1846 se inició en Cataluña la llamada «guerra dels Matiners» Este conflicto armado no fue comparable a las restantes guerras, ni por intensidad, ni por duración, ni por el territorio afectado. En realidad, las actuaciones de las partidas carlistas no habían cesado en algunos territorios –Maestrazgo, Cataluña– desde la finalización de la primera guerra. El motivo formal de su inicio fue el anuncio del matrimonio de Isabel con su primo Francisco de Asís, porque ello significaba el fracaso del proyecto de resolución del conflicto dinástico mediante el matrimonio de la reina con Carlos VI, hijo de Carlos Mª Isidro.

El levantamiento fue cobrando fuerza por los efectos de la crisis económica de 1847-1848. Ello explica que las fuerzas militares carlistas estuviesen compuestas por trabajadores de la pequeña producción artesanal o manufacturera, algo peculiar de esta guerra. A ello hay que sumar la oposición a la implantación del impuesto de los consumos –tributo que gravaba la compraventa de productos, incluido los de primera necesidad, y que debía pagar el comprador–, y el rechazo de parte de los jóvenes catalanes a las «quintas».

La coincidencia de este alzamiento con el desencadenamiento de la revolución de 1848 en Francia motivó una curiosa alianza de intereses entre republicanos y carlistas en Cataluña. Pero el fracaso en extender el movimiento al resto de España anunciaba el declive de la insurrección. Al final, el cansancio provocado por tres años de guerra, la detención en Francia de Carlos VI y una cierta recuperación económica, acabaron con el conflicto.

5. La recomposición carlista.

La crisis política del régimen isabelino y el contexto europeo favorecieron el resurgimiento carlista. Hacia 1860, el carlismo parecía derrotado. Tras dos guerras perdidas, la renuncia de los dos infantes carlistas a los derechos del trono y su exilio, el liberalismo parecía haber vencido definitivamente. Sin embargo, En Europa se produjeron importantes cambios geopolíticos en la década de los años sesenta, transformaciones que acabaron repercutiendo en España. La reducción territorial del Estado Vaticano, en el marco de la formación del reino de Italia, movilizó al catolicismo europeo en contra de los principios liberales. Paralelamente, se conformaron dos nuevas potencias en Europa: el II Imperio Alemán y el nuevo Imperio Austro-Húngaro, que adoptaron formatos políticos parecidos a los propuestos por los carlistas: Estados monárquicos, autoritarios y confederales.

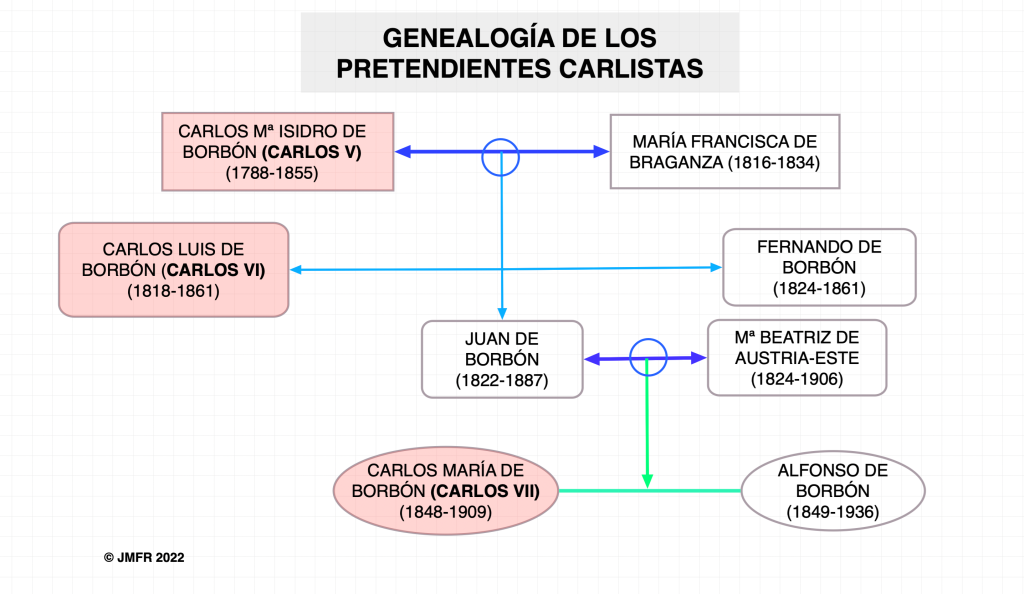

Desde Austria, inspirada en estos cambios que favorecían sus postulados, María Teresa de Braganza –que había sido la segunda esposa del infante Carlos María Isidro– maniobró para que, tras la muerte de Carlos (Carlos VI), la sucesión carlista no recayera en su hermano Juan de Borbón, de ideas liberales, sino que pasara directamente al hijo de este, Carlos –Carlos VII-, que nunca había estado en España.

El régimen liberal isabelino entró en crisis en 1865 y en 1868 colapsó. En este período, el sector más conservador de los liberales abandonó el régimen y se sumó a la reacción que iba cobrando fuerza en Europa. El catolicismo era el punto central del ideario reaccionario porque se suponía que la fe católica garantizaría el orden social amenazado, diluiría los enfrentamientos políticos y reforzaría las señas de identidad hispanas. Bajo estas premisas se formó el nuevo partido carlista, la Comunión Católico-Monárquica.

El partido optó por la participación en el juego electoral y lo hizo entre 1869 y 1872. No obstante, los resultados obtenidos en los diversos comicios –en las constituyentes de 1869, el partido solo obtuvo 20 de los 359 escaños en juego y, de ellos, 17 se concentraron en las provincias vascas y Navarra; en las legislativas de 1871, la Comunión logró 51 diputados de 420 escaños, aunque más distribuidos por todo el territorio español– desilusionaron las expectativas carlistas. El fiasco electoral de las elecciones generales del 3 de abril de 1872 –38 diputados de 391 escaños– desterró definitivamente la vía de la participación política y abrió la del levantamiento armado. Los carlistas descubrieron así que su techo electoral era bajo y que la religión no era un argumento suficientemente potente para sostener su enfrentamiento contra el liberalismo y el republicanismo.

6. La Segunda Guerra Carlista (1872-1876).

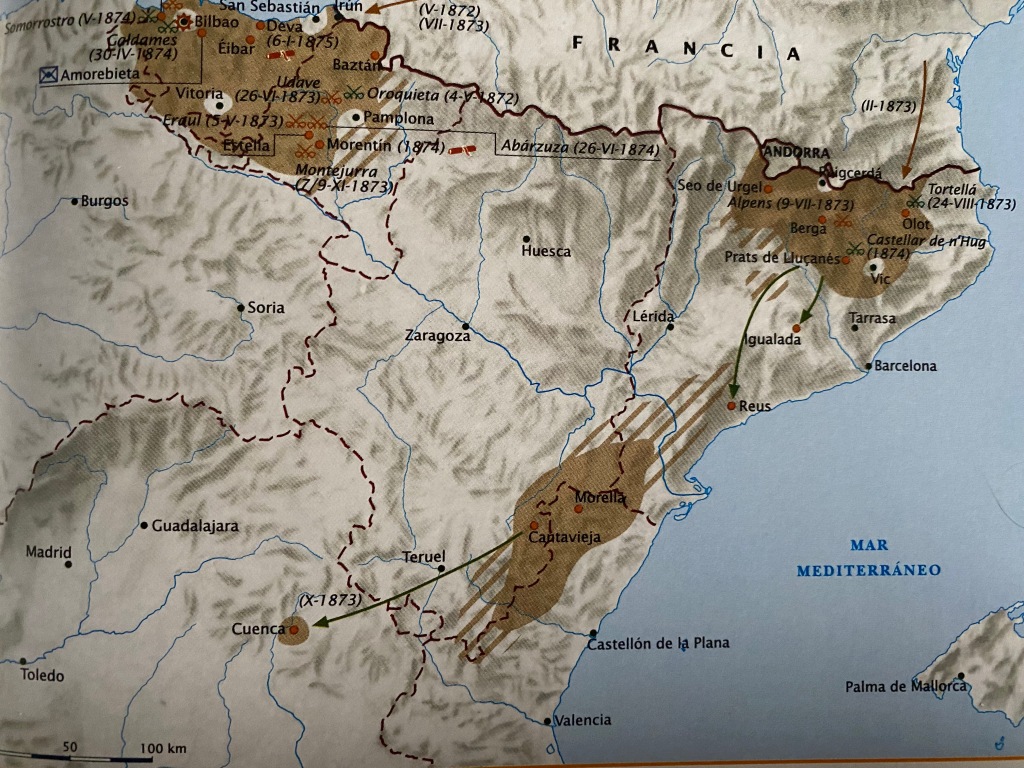

Con Carlos VII, ya como líder carlista, comenzaron los enfrentamientos armados. Un primer intento de insurrección en 1872 fracasó por falta de apoyos militares y los carlistas fueron derrotados en Oroquieta por el general Serrano. La paz llegó mediante el convenio de Amorebieta, que concedió a los sublevados una amplía amnistía a cambio de finalizar las hostilidades. En Cataluña, sin embargo, la lucha prosiguió mediante las actuaciones de diversas partidas guiadas por veteranos de las guerras anteriores. Esta continuidad impulsó a los carlistas a retomar los combates en las provincias vascas y Navarra, aunque con una baja intensidad.

La proclamación de la Primera República benefició a la causa carlista, que logró aumentar sus efectivos y apoyos, especialmente en los territorios indicados antes. Diversas derrotas militares gubernamentales posibilitaron que los carlistas creasen un efímero Estado, pues llegaron a controlar las tres provincias vascas y buena parte de Navarra, aunque no las capitales.

En Cataluña, la guerra continuó mediante partidas independientes que practicaba una guerra de guerrillas y de sabotajes y extorsiones muy brutal, pero que no permitía controlar ningún territorio de forma estable. Para lograr más apoyos, el jefe carlista en Cataluña, Alfonso Carlos (hermano de Carlos VII) publicó un manifiesto el que ofrecía devolver los fueros a catalanes, aragoneses y valencianos, gesto retórico simplemente. El conflicto también se extendió por zonas de Castilla la Vieja, pero la falta de recursos económicos, el cese de la ayuda francesa y el individualismo de los mandos militares, mostraron claramente que los carlistas no podían mantener una guerra de desgaste

Los numerosos problemas de los gobiernos republicanos –guerra de Cuba, insurrección cantonal, abolición de las quintas, etc.– retrasaron la respuesta militar gubernamental. Pero esta situación cambió con la Restauración alfonsina (1875), que arrebató al carlismo el monopolio del conservadurismo social y la defensa del catolicismo. El cambio político comportó también una variación en la situación militar, siendo finalmente derrotadas las tropas carlistas en Montejurra en el año 1876.

7. Conclusiones.

El carlismo fue un movimiento político afín al tradicionalismo europeo. El logro de suficientes apoyos políticos y sociales le permitió provocar un conflicto que ensangrentó el país durante cuatro décadas y que dificultó su desarrollo económico. La raíz principal del carlismo fue el rechazo ideológico al liberalismo y a los gobiernos de dicho signo, pero su grado de legitimidad provenía de las opciones dinásticas que les otorgaba la persona del infante Carlos María Isidro. Tanto su ideario como su práctica política pueden englobarse dentro del concepto de contrarrevolución.

Así pues, estamos hablando de un movimiento antiliberal y contrarrevolucionario que surgió en el contexto de la crisis del Antiguo Régimen y se desarrolló durante el proceso de consolidación de los gobiernos liberales en España, especialmente durante el reinado de Isabel II. Su pervivencia se prolongó durante el siglo XX, resurgiendo en momentos cruciales de la historia de España durante el siglo XX, como la Guerra Civil –en la que, con el nombre de requetés, apoyaron la sublevación militar– o la Transición Democrática –etapa en la que el movimiento se dividió.

La base ideológica del carlismo se sustentaba, por tanto, en el mantenimiento de la tradición y el combate contra el liberalismo. Los fundamentos de su pensamiento político se pueden sintetizar en el lema Dios, Patria y Rey, a los que más tarde se sumaría el de Fueros –entendidos como estuche de las libertades y privilegios tradicionales, sin nada que ver con las actuales tendencias autonomistas o nacionalistas. Aparte de estas grandes ideas-marco, el programa carlista era bastante inconcreto, hecho que facilitó la persistencia de diversas facciones. Lo que sí se puede afirmar es que no representaba una simple vuelta al Antiguo Régimen sino que contaba con una ideología y un proyecto propios, aunque difusos –por ejemplo, el carlismo nunca se comprometió con el restablecimiento de la jurisdicción señorial, suprimida desde las Cortes de Cádiz, ni tampoco cuestionó la propiedad privada de tipo capitalista.

La geografía del carlismo se mantuvo casi inalterable durante el siglo XIX, variando solamente el volumen de sus apoyos. El territorio carlista por excelencia fue en Norte peninsular –País Vasco, Navarra y Cataluña–, apareciendo esporádicamente núcleos en Valencia, Aragón y lo que entocen era Castilla La Vieja.

En el plano militar, la guerra de guerrillas –las partidas– y las insurrecciones en el mundo rural resultaron las formas más típicas de violencia carlista. La independencia y movilidad de las partidas fueron las claves de su éxito, pero también un serio obstáculo para su control, además de una dificultad para su encuadramiento en un ejército regular. Por ello, en determinadas ocasiones, estas partidas derivaban en fenómenos de simple delincuencia o bandolerismo.

En cuanto a su base social, la investigación ha mostrado que los principales apoyos vinieron de sectores eclesiásticos, de la pequeña nobleza o de propietarios ennoblecidos que ejercían su poder –basado en el privilegio– en ámbitos locales o comarcales y que se veían amenazados por algunos mecanismos del liberalismo –desvinculaciones, desamortizaciones, exigencias fiscales o un sistema político representativo a partir de elecciones. Es verdad que también obtuvieron ciertos apoyos entre el campesinado empobrecido de los territorios donde más se difundió, partidario de una economía moral (asociada a las formas económicas tradicionales) que no resultaba compatible con el desarrollo de la propiedad burguesa y de la agricultura capitalista, pero su papel fue secundario.

El movimiento carlista se inscribe perfectamente en el contexto europeo del momento. El combate contra el liberalismo promovía una reacción que tuvo manifestaciones en diversos países europeos: en Portugal, el miguelismo; en Italia, las insurrecciones de Viva María en Toscana y los diversos movimientos de resistencia a la unificación; en Francia, el legitimismo de la duquesa de Berry y el conde de Chambord.

8. Bibliografía

Canal, Jordi (2005). Carlismo y contrarrevolución. La Aventura de la Historia, 77. Dossier El rompecabezas carlista.

Clemente, Josep C. (2011). Breve historia de las guerras carlistas. Madrid: Nowtilus.

Dardé, Carlos (2022). Batallas, asedios y guerrillas. La Aventura de la HIstoria, 282. Dossier La última guerra carlista.

Fernández, J.M.; González, J. ; León, V.; Ramírez, G. (2016) Historia de España. Madrid: Santillana.

Fontana, Josep (2007). La época del liberalismo. Historia de España, vol 6. Barcelona: Crítica-Marcial Pons.

Millán, Jesús (1998). Una reconsideración del carlismo. Ayer, 29.

Rueda, Germán (2022). No solo un problema dinástico. La Aventura de la Historia, 282. Dossier La última guerra carlista.

Rújula, Pedro (1998). Elites y base social: el apoyo popular en la Primera Guerra Carlista. Vasconia, 26, 125-138.

Santirso, Manuel (2022). Renacimiento carlista. La Aventura de la Historia, 282. Dossier La última guerra carlista.

Urquijo, José R. (2005). Orgía de sangre. La Aventura de la Historia, 77. Dossier El rompecabezas carlista.