Comprender la crisis económica actual no es tare fácil. Y pocas son aún las publicaciones que han tratado de dar una visión histórica y sintética de la misma. La mayoría de las interpretaciones inciden en el sesgo neoliberal de las respuestas políticas a la crisis y en la constatación de que hay otras políticas posibles. Uno de los estudios más didácticos y completos es el de Navarro, V.; Torres, J. y Garzón, A. (2011) Hay alternativas. Madrid: Ed. Sequitur. Basándonos en esta obra hemos elaborado este mapa conceptual que pretende esquematizar los principales procesos que la causaron.

Buscar este blog

lunes, 14 de noviembre de 2011

sábado, 10 de septiembre de 2011

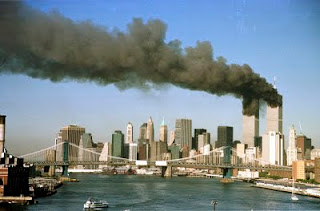

El 11-S en la historia de la primera década del siglo XXI

Fuente: Público

Se cumple ahora el décimo aniversario de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono. Por ello, los medios de comunicación están prestando un gran interés a este acontecimiento. En estos informes y documentales hay una fuerte tendencia a presentar este hecho como uno de esos momentos históricos que cambiaron el devenir de las sociedades.

Ya han pasado diez años de los citados acontecimientos y, ahora, podemos analizar su repercusión con más calma y establecer su verdadero significado histórico. Se trata, por lo que percibimos, de un hecho sobrevalorado; ello suele ocurrir cuando lo acontecido se convierte en símbolo. Y así es para Estados Unidos, pues aquello cambió su modo de ver el mundo y disminuyó su sensación de seguridad. Se trató también de un atentado con gran valor mediático, ya que fue transmitido prácticamente en directo por las televisiones, lo que contribuyó a magnificarlo. Pero para el resto de las sociedades, su valor y trascendencia histórica fue diferente.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 demostraron la vulnerabilidad de los Estados Unidos. Inauguraron una serie de ataques a otros centros occidentales -Madrid, Londres- que acrecentaron la sensación de inseguridad y de que sus autores -el terrorismo islamista centrado en torno a al-Qaeda- podían representar una seria amenaza para occidente. Incluso se llegó a hablar de enfrentamiento entre el mundo occidental y el mundo islámico. Esta percepción tuvo dos consecuencias inmediatas:

- A nivel interno la mayoría de gobiernos aplicaron medidas legales de restricción de derechos y se acrecentaron los mecanismos policiales de vigilancia y control, todo ello con la finalidad de evitar otros posibles atentados.

- A nivel de relaciones internaciones destacó la reacción de los Estados Unidos. Inmediatamente se embarcó en una guerra contra el régimen talibán que gobernaba Afganistán y que protegía a los miembros de al-Qaeda; los talibanes fueron desalojados del poder (2001) pero el conflicto aún perdura. La clara intencionalidad punitiva de este conflicto, apoyada por la comunidad internacional, se diluyó con el desencadenamiento de la guerra contra Irak (2003): un conflicto más difuso que no pudo ser justificado con el argumento de la lucha contra el terrorismo y que ya no tuvo el beneplácito de la ONU ni de gran parte de la comunidad internacional. En parte, este segundo conflicto deslegitimó al primero pues permitió creer que, en realidad, la intención última de los Estados Unidos no era castigar a los responsables de los atentados sino establecer una estrategia de dominio sobre el Oriente Próximo.

La combinación de ambas políticas ha permitido aminorar las amenaza del terrorismo islamista en occidente, aunque sigue vivo en zonas como Pakistán o el Magreb. En cualquier caso hoy parece evidente que el terrorismo internacional (léase al-Qaeda) no ha sido capaz de colapsar el mundo occidental o de poner en peligro los fundamentos políticos y económicos del mismo. La espectacularidad de sus acciones pudo servir para acrecentar su prestigio entre ciertas capas sociales de las sociedades islámicas o para atemorizar temporalmente a las poblaciones de occidente, pero jamás llegó a representar una amenaza seria para el orden establecido.

Así pues, nos encontramos con un acontecimiento muy importante para explicar las relaciones internacionales durante la primera década del siglo XXI, especialmente porque contribuye a explicar las acciones de los Estados Unidos como potencia hegemónica. Pero fuera de este ámbito su trascendencia disminuye.

Si tuviéramos que elegir algunos acontecimientos ocurridos en esta primera década y cuya repercusión puede ser más relevante para el devenir histórico global podríamos citar los siguientes:

- La revolución de las tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente la difusión de las redes sociales.

- La crisis económica que comenzó en 2008.

- Las revoluciones árabes que derrocaron a algunos regímenes dictatoriales en el norte de África.

- El ascenso de nuevas potencias como China e India.

sábado, 20 de agosto de 2011

La desintegración de la URSS

Boris Yeltsin se dirige a la multitud el 19 de agosto de 1991

durante el intento de golpe de estado

Fuente: EL PAÍS

Hace ahora veinte años que se desintegró la URSS y desapareció el principal régimen comunista en el mundo. Este hecho cambió la historia. Supuso la desaparición de lo que se conoce como Guerra Fría y la crisis final del comunismo estalinista, pero también representó la aparición de un nuevo período histórico caracterizado por la expansión del capitalismo y la globalización económica.

Es cierto que ello permitió la implantación de regímenes democráticos en los antiguos países del Pacto de Varsovia, en las antiguas ex-repúblicas soviéticas ahora independientes y en la misma Rusia pero el proceso de transición se hizo de una forma traumática y permitió la consolidación en el poder de casi los mismos grupos socioeconómicos que antes dominaban sus respectivos países; las pequeñas ventajas socioeconómicas que gozaba la población desaparecieron de golpe y se implantó lo que algunos historiadores han llamado un "capitalismo salvaje". Por esta causa aún un importante porcentaje de la población rusa añora los tiempos comunistas.

La desaparición del comunismo tuvo también consecuencias para la Europa occidental. Desapareció la amenaza de guerra nuclear y se pudieron bajar las enormes inversiones en armamento pero ello significó también, para el capitalismo, la ausencia de cualquier amenaza política e ideológica. Se podía, así, comenzar a destruir aquellos elementos construidos para atajar en Europa cualquier amenaza de revolución social o política; nos referimos al Estado de Bienestar. Estamos asistiendo, todavía hoy, a un ataque a este modelo social; es lento pero efectivo y se inició con la caída del comunismo. Es una de sus consecuencias, como la globalización.

Aquellos años, entre 1985 y 1991, fueron convulsos. El siguiente eje cronológico puede ayudar a ordenar los acontecimientos:

sábado, 21 de mayo de 2011

El movimiento del 15-M: los indignados.

Hace algo más de un mes publicábamos una entrada comentando el libro Indignaos de Stéphane Hessel y recalcábamos su importancia. Ahora parece que los jóvenes españoles han leído el libro. El final de la actual campaña electoral ha venido acompañado de la aparición de un movimiento social de protesta que ha alcanzado, en breve tiempo, un elevado nivel de éxito. Ello ha sorprendido a muchos pero lo realmente extraño es que no hubiese surgido antes. Lo que está ocurriendo ahora ya es historia y merece la pena que intentemos analizarlo y comprenderlo.

Fuente: EL PAÍS.

Es difícil aún valorar tal movimiento y más todavía pronosticar su futura evolución. Es demasiado nuevo y ni los catedráticos de sociología se atreven con ello. No obstante se pueden apuntar algunas cosas.

Las causas están en la confluencia de dos crisis: la económica y la desconfianza hacia la clase política.

Las crisis económicas graves y prolongadas tienen, inevitablemente, unas consecuencias sociales que son conocidas. La Gran Depresión de 1929 constituye un paradigma al respecto. Y la actual no le va a la zaga. En el siguiente mapa conceptual intentamos explicar las consecuencias sociales, políticas y económicas que se generan: la principal es el cierre de empresas que provoca el aumento del paro y la precariedad laboral.

Pero la crisis actual aporta una característica distinta de la de 1929; en aquella ocasión se recurrió al keynesianismo (que teorizó la necesidad de la intervención estatal como remedio para la crisis), ahora el Estado hace lo contrario. Amenazado por el capital financiero, hace de la disminución del déficit el centro de su política económica y, por tanto, reduce la inversión pública (se frenan los gastos en obras públicas, se reduce el sueldo a los funcionarios, se congelan las pensiones, se alarga la edad de jubilación, etc.). Esas medidas agravan el estancamiento económico porque reducen la demanda interna y tienen como efecto secundario la elevación del paro.

Así pues a la crisis económica internacional (la Gran Recesión) se le suman los efectos de una política económica que contribuye a frenar la posibilidad de un crecimiento económico.

Las consecuencias son por todos conocidas: tasas de paro del 20 % (casi el 40% entre la juventud) y escasas perspectivas de recuperación; retribuciones salariales a la baja o estancadas con una inflación superior al 2 %; empleos precarios, etc. A ello debemos sumar los recortes propuestos en el Estado de Bienestar -un Estado de Bienestar que es mucho más reducido aquí que en el resto de los quince países más desarrollados de la UE-: sanidad, educación, prestaciones sociales… ven reducirse su presupuesto. Toda esta política, además, aparece ante la opinión pública como una forma de proteger al capital financiero a costa del empeoramiento de las condiciones de vida de numerosos sectores sociales. Ante tal perspectiva ¿por qué nos extrañamos de que los jóvenes protesten?

La segunda cusa es la crisis de confianza en la clase política. Al hablar de clase política nos estamos refiriendo al gobierno pero también al conjunto de todos aquellos que, en los distintos niveles del Estado, participan en las decisiones políticas. Esta crisis tiene su mejor expresión en el desengaño hacia los dos grandes partidos que han asumido las mayores responsabilidades políticas. El acercamiento hacia el centro político de todos ellos hace que parezcan iguales. También ha contribuido a ello el desarme ideológico de la izquierda moderada (socialdemócrata), representada por el PSOE, y la concurrencia de ambos en la plasmación de unas mismas políticas económicas. Llega un momento en que parecen representar lo mismo, con muy ligeros matices. Este hecho perjudica más a la izquierda, siempre más crítica con su voto. Además hay otros hechos que han acrecentado la desconfianza hacia la clase política:

- Los abundantes casos de corrupción y el evidente nepotismo de los partidos políticos mayoritarios.

- La crítica a un sistema electoral que privilegia el bipartidismo y la representación desproporcionada –en función de su número de votos- de los partidos nacionalistas (Canarias, País Vasco, Cataluña) en las elecciones generales. Si el voto a los partidos mayoritarios sirve para que apliquen las mismas políticas y el voto a los partidos más pequeños se vuelve inútil por el sistema electoral, ¿a quién voto?.

- La evidencia de un discurso político vacuo y alejado de los problemas de sectores importantes de la población.

Se ha querido asimilar este movimiento social al que originó las revueltas en el mundo árabe y derrocó a los regímenes de Túnez y Egipto (Véase entrada Cinco causas de las revueltas árabes). No son comparables, salvo en tres aspectos:

- La relevante incidencia de la crisis económica como factor desencadenante.

- Su surgimiento de forma espontánea, sin el impulso inicial de grupos políticos o instituciones. Aunque después sí que se sumen.

- La utilización de las redes sociales de Internet como un instrumento de comunicación, de coordinación y de extensión del movimiento.

lunes, 9 de mayo de 2011

El ascenso de los fascismos

Al concluir la Iª Guerra Mundial, Europa ha cambiado enormemente. Las potencias europeas han pasado a un segundo plano por la creciente hegemonía norteamericana; los grandes imperios han desaparecido y, en su lugar, han surgido nuevos estados; el estancamiento o la crisis económica afectan a numerosos países y la recuperación no será vigorosa hasta la segunda mitad de los años veinte. Pero, dentro de este panorama negativo, hay también un aspecto esperanzador: la extensión de la democracia. La mayor parte de los nuevos estados se constituyen como democracias (ver mapa 1), siendo este el sistema político dominante.

No obstante, dos peligros acechaban a las democracias: el primero vendrá ocasionado por los efectos de la Gran Depresión iniciada en 1929. El aumento del paro y de la pobreza, la proletarización de las clases medias y la falta de soluciones eficaces aumentaron el desapego popular hacia los partidos democráticos y las críticas a un régimen político que se apreciaba como incapaz y, por tanto, prescindible.

El segundo peligro se refiere a la radicalización política que conllevaba la dinámica social de los años treinta. En uno de los polos, el comunismo adquiere fuerza, impulsado por el descontento social y la referencia de la revolución bolchevique, que se adopta como modelo exportable, apareciendo como una amenaza (o esperanza) plausible; en el otro polo, surgen movimientos nuevos, que reniegan del conservadurismo tradicional y cuestionan la democracia, diseñando un nuevo modelo político que rápidamente desembocará en dictaduras totalitarias. Estamos hablando de los movimientos fascistas.

De esta manera, la crisis de la democracia se extiende y, en los años treinta, la mayor parte de los estados europeos tenían regímenes autoritarios, bien del nuevo modelo fascista bien de los viejos modelos de dictaduras militares. El enfrentamiento entre democracias y dictaduras se resolverá en la IIª Guerra Mundial. La URSS también participó, coyunturalmente aliada de las democracias, pero eso es ya otra historia.

No obstante, dos peligros acechaban a las democracias: el primero vendrá ocasionado por los efectos de la Gran Depresión iniciada en 1929. El aumento del paro y de la pobreza, la proletarización de las clases medias y la falta de soluciones eficaces aumentaron el desapego popular hacia los partidos democráticos y las críticas a un régimen político que se apreciaba como incapaz y, por tanto, prescindible.

El segundo peligro se refiere a la radicalización política que conllevaba la dinámica social de los años treinta. En uno de los polos, el comunismo adquiere fuerza, impulsado por el descontento social y la referencia de la revolución bolchevique, que se adopta como modelo exportable, apareciendo como una amenaza (o esperanza) plausible; en el otro polo, surgen movimientos nuevos, que reniegan del conservadurismo tradicional y cuestionan la democracia, diseñando un nuevo modelo político que rápidamente desembocará en dictaduras totalitarias. Estamos hablando de los movimientos fascistas.

De esta manera, la crisis de la democracia se extiende y, en los años treinta, la mayor parte de los estados europeos tenían regímenes autoritarios, bien del nuevo modelo fascista bien de los viejos modelos de dictaduras militares. El enfrentamiento entre democracias y dictaduras se resolverá en la IIª Guerra Mundial. La URSS también participó, coyunturalmente aliada de las democracias, pero eso es ya otra historia.

Mapa1. Fuente: Frías, M. Las democracias parlamentarias en el período de entreguerras

Para ver las causas del ascenso de los fascismos amplia el siguiente mapa conceptual.

Para comprender mejor el ascenso nazi mira el siguiente documental que, aunque no tiene una buena calidad de reproducción, es breve y resume muy bien el proceso. MIra también las otras entradas en el blog sobre el nazismo

Fuente: YouTube

domingo, 1 de mayo de 2011

La economía en los años veinte (o los felices veinte).

El origen de los mecanismos que gestaron la crisis económica de 1929 se remontan a las consecuencias económicas de la Iª Guerra Mundial. Sintéticamente, la década de los veinte puede dividirse en tres etapas económicas (ver imagen 1). En general, los mecanismos de prosperidad se relacionan con la evolución de la economía americana siguiendo un esquema que puedes contemplar en el mapa conceptual (imagen 2); los mismos mecanismos que habían servido para promover la prosperidad sirvieron después para generar la sobreproducción y la especulación.

Mira también las restantes entradas del blog sobre la crisis de 1929.

Mira también las restantes entradas del blog sobre la crisis de 1929.

Imagen 1.

Imagen 2.

En cualquier caso, la etapa de expansión económica entre 1922 y 1929 produjo, sobre todo en Estados Unidos, numerosos cambios sociales y creó la ilusión de una sociedad despreocupada: fueron los "felices años veinte". El siguiente documental ilustra bien esa sensación de sociedad feliz y próspera.

Fuente: YouTube

martes, 29 de marzo de 2011

Rusia: del zarismo a la revolución

La finalidad de este mapa conceptual es facilitaros la comprensión de la etapa de la historia rusa comprendida entre los inicios del siglo XX y el desencadenamiento de la revolución de octubre de 1917, que crea el nuevo régimen soviético. Esta revolución pretendió organizar un nuevo modelo político y socioeconómico: el comunismo.

La misma finalidad tienen los siguientes documentales. Se trata de un único documental, obtenido de YouTube, de poco menos de media hora que narra bastante bien toda esta etapa hasta la revolución y que ha sido dividido en tres fragmentos. No obstante, su calidad de visionado no es muy buena.

La misma finalidad tienen los siguientes documentales. Se trata de un único documental, obtenido de YouTube, de poco menos de media hora que narra bastante bien toda esta etapa hasta la revolución y que ha sido dividido en tres fragmentos. No obstante, su calidad de visionado no es muy buena.

viernes, 25 de marzo de 2011

Cinco causas de la insurrección árabe

En el número de marzo de la excelente revista "Le Monde Diplomatique en español" el periodista e historiador Ignacio Ramonet realiza un excelente estudio de las causas de las insurrecciones que están produciéndose en los países árabes. Por su interés la reproduzco entera. Igualmente podéis consultarla en la web de la revista: http://www.monde-diplomatique.es/

Cuáles son las causas del vendaval de libertad que, de Marruecos a Bahréin, pasando por Túnez, Libia y Egipto, sopla sobre el mundo árabe? ¿Por qué motivos estas simultáneas ansias de democracia se expresan precisamente ahora?

A estas dos preguntas, las respuestas son de diversa índole: histórica, política, económica, climática y social.

1. Histórica. Desde el final de la Primera Guerra Mundial y la implosion del Imperio otomano, el interés de las potencias occidentales por el mundo árabe (Oriente Próximo y África del Norte) ha tenido dos principales incentivos: controlar los hidrocarburos y garantizar un hogar nacional judío. Después de la Segunda Guerra Mundial y del traumatismo universal del Holocausto, la creación del Estado de Israel, en 1948, tuvo como contrapartida la llegada al poder, en varios Estados árabes liberados del colonialismo, de fuerzas antisionistas (opuestas a la existencia de Israel): de tipo “militar nacionalista” en Egipto y Yemen, o de carácter “socialista árabe” en Irak, Siria, Libia y Argelia.

Tres guerras perdidas contra Israel (en 1956, 1967 y 1973) condujeron a Egipto y a Jordania a firmar tratados de paz con el Estado judío y a alinearse con Estados Unidos que ya controlaba –en el marco de la Guerra Fría– todas las petromonarquías de la península Arábiga así como el Líbano, Túnez y Marruecos. De este modo, Washington y sus aliados occidentales mantenían sus dos objetivos prioritarios: el control del petróleo y la seguridad de Israel. A cambio, protegían la permanencia de feroces tiranos (Hasán II, el general Mubarak, el general Ben Alí, los reyes saudíes Faisal, Fahd y Abdalá, etc.) y sacrificaban cualquier aspiración democrática de las sociedades.

2. Política. En los Estados del pretendido “socialismo árabe” (Irak, Siria, Libia y Argelia), bajo los cómodos pretextos de la “lucha antiimperialista” y de la “caza de comunistas”, también se establecieron dictaduras de partido único, gobernadas con mano de hierro por déspotas de antología (Sadam Hussein, Al Assad padre e hijo, y Muamar al Gadafi, el más demencial de ellos). Dictaduras que garantizaban, por lo demás, el aprovisionamiento en hidrocarburos de las potencias occidentales y que no amenazaban realmente a Israel (cuando Irak pareció hacerlo fue destruido). De ese modo, sobre los ciudadanos árabes, cayó una losa de silencio y de terror.

Las olas de democratización se sucedían en el resto del mundo. Desaparecieron, en los años 1970, las dictaduras en Portugal, España y Grecia. En 1983, en Turquía. Tras la caída del muro del Berlín, en 1989, se derrumbó la Unión Soviética así como el “socialismo real” de Europa del Este. En América Latina cayeron las dictaduras militares en los años 1990. Mientras tanto, a escasos kilómetros de la Unión Europea, con la complicidad de las potencias occidentales (entre ellas España), el mundo árabe seguía en estado de glaciación autocrática. Al no permitirse ninguna forma de expresión crítica, la protesta se localizó en el único lugar de reunión no prohibido: la mezquita. Y en torno al único libro no censurable: el Corán. Así se fueron fortaleciendo los islamismos. El más reaccionario fue difundido por Arabia Saudí con el decidido apoyo de Washington que veía en él un argumento para mantener a los pueblos árabes en la “sumisión” (significado de la palabra ‘islam’). Pero también surgió, sobre todo después de la “revolución islámica” de 1979 en Irán, el islamismo político que halló en los versos del Corán argumentos para reclamar justicia social y denunciar la corrupción, el nepotismo y la tiranía.

De ahí nacieron varias ramas más radicales, dispuestas a conquistar el poder por la violencia y la “Guerra Santa”. Así se engendró Al Qaeda...

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las potencias occidentales, con la complicidad de las “dictaduras amigas”, añadieron un nuevo motivo para mantener bajo férreo control a las sociedades árabes: el miedo al islamismo. En vez de entender que éste era la consecuencia de la carencia de libertad y de la ausencia de justicia social, agregaron más injusticia, más despotismo, más represión...

3. Económica. Varios Estados árabes padecieron las repercusiones de la crisis global iniciada en 2008. Muchos trabajadores de estos países, emigrados en Europa, perdieron su trabajo. El volumen de las remesas de dinero enviadas a sus familias disminuyó. La industria turística se marchitó. Los precios de los hidrocarburos (en aumento estas últimas semanas a causa de la insurrección popular en Libia) se depreciaron. Simultáneamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso, a Túnez, Egipto y Libia, programas de privatización de los servicios públicos, reducciones drásticas de los presupuestos del Estado, disminución del número de funcionarios... Unos severos planes de ajuste que empeoraron, si cabe, la vida de los pobres y sobre todo amenazaron con socavar la situación de las clases medias urbanas (las que tienen precisamente acceso al ordenador, al móvil y a las redes sociales) arrojándolas a la pobreza.

4. Climática. En este contexto, ya de por sí explosivo, se produjo, el verano pasado, un desastre ecológico en una región alejada del mundo árabe. Pero el planeta es uno. Durante semanas, Rusia, uno de los principales exportadores de cereales del mundo, conoció la peor ola de calor y de incendios de su historia. Un tercio de su cosecha de trigo fue destruida. Moscú suspendió la exportación de cereales (que sirven también para nutrir al ganado) cuyos precios inmediatamente subieron un 45%. Ese aumento repercutió en los alimentos: pan, carne, leche, pollo... Provocando, a partir de diciembre de 2010, el mayor incremento de precios alimentarios desde 1990. En el mundo árabe, una de las principales regiones importadoras de esos productos, las protestas contra la carestía de la vida se multiplicaron...

5. Social. Añádase a lo precedente: una población muy joven y unos monumentales niveles de paro. Una imposibilidad de emigrar porque Europa ha blindado sus fronteras y establecido descaradamente acuerdos para que las autocracias árabes se encarguen del trabajo sucio de contener a los emigrantes clandestinos. Un acaparamiento de los mejores puestos por las camarillas de las dictaduras más arcaicas del planeta...

Faltaba una chispa para encender la pradera. Hubo dos. Ambas en Tunez. Primero, el 17 de diciembre, la auto-immolación por fuego de Mohamed Buazizi, un vendedor ambulante de fruta, como signo de condena de la tiranía. Y segundo, repercutidas por los teléfonos móviles, las redes sociales (Facebook, Twitter), el correo electrónico y el canal Al-Yazeera, las revelaciones de WikiLeaks sobre la realidad concreta del desvergonzado sistema mafioso establecido por el clan Ben Alí-Trabelsí. El papel de las redes sociales ha resultado fundamental. Han permitido franquear el muro del miedo: saber de antemano que decenas de miles de personas van a manifestarse un día D y a una hora H es una garantía de que uno no protestará aislado exponiéndose en solitario a la represión del sistema. El éxito tunecino de esta estrategia del enjambre iba a convulsionar a todo el mundo árabe. |

sábado, 19 de marzo de 2011

La Primera Guerra Mundial

La primera guerra mundial supuso el inicio de las grandes catástrofes bélicas del siglo XX. Inauguró un periodo de inestabilidad política y economica -expansión del comunismo, aparición del fascismo, crisis economica de 1929, crisis de los sistemas democráticos,...- que desembocaría en el gran desastre que fue la Segunda Guerra Mundial.

Cuando finalizó este conflicto bélico, el mundo había cambiado:

- Europa habia perdido su predominio mundial.

- Las nuevas potencias hegemonicas serán, a partir de ahora, EE UU y Japón.

- El mapa europeo sufrió un traumático cambio; los grandes imperios (austro-húngaro, alemán, ruso y otomano) desaparecieron y dieron lugar a la aparición de numerosos nuevos estados, más pequeños y con nuevos problemas.

- Había surgido un nuevo modelo de organización social y económica, distinto del capitalismo y enfrentado ideológicamente a él: el comunismo.

Pero hubo una cosa que no cambió: las rivalidades europeas no se solucionaron, a pesar de los millones de víctimas, y resurgirían violentamente en 1939.

Estos breves documentales os proporcionarán una idea general del conflicto:

Fuente: YouTube

Fuente: YouTube

También la última novela de Ken Follet: La caída de los gigantes es una buena lectura sobre la época del conflicto y los cambios sociales,políticos y económicos que le acompañaron. Algo extensa, eso sí, pues el libro tiene un poco más de mil páginas.

domingo, 6 de marzo de 2011

Las revueltas en el mundo árabe y Europa

Ya hemos dedicado varias entradas a las revueltas que se están produciendo en el mundo árabe. Se trata de procesos históricos positivos porque pretender implantar regímenes democráticos allá donde antes había dictaduras o autocracias. Pero como ya hemos señalado, estos fenómenos también pueden significar un empeoramiento de la situación económica de Europa . Su proximidad geográfica y su dependencia del petróleo y del gas de esta zona la hace especialmente vulnerable.

Algunos analistas ya han hecho previsiones sobre lo que podría ocurrir en caso de que la inestabilidad de la zona se prolongase más tiempo. Y aunque la historia es el análisis del pasado, también nos puede mostrar aquello que es previsible que ocurra. Es solamente una posibilidad pero la prospectiva debe servirnos para prevenir. Cicerón ya lo sabía cuando escribió aquello de Historia magistra vita est en el siglo I antes de Cristo.

El siguiente mapa conceptual sintetiza varias informaciones para esbozar una prospectiva de la situación.

Algunos analistas ya han hecho previsiones sobre lo que podría ocurrir en caso de que la inestabilidad de la zona se prolongase más tiempo. Y aunque la historia es el análisis del pasado, también nos puede mostrar aquello que es previsible que ocurra. Es solamente una posibilidad pero la prospectiva debe servirnos para prevenir. Cicerón ya lo sabía cuando escribió aquello de Historia magistra vita est en el siglo I antes de Cristo.

El siguiente mapa conceptual sintetiza varias informaciones para esbozar una prospectiva de la situación.

jueves, 3 de marzo de 2011

Imperialismo y aculturación: ayer y hoy

Hablábamos hace poco del imperialismo y señalábamos como una de sus características los procesos de aculturación que las metrópolis ejercieron sobre sus colonias. Esos procesos implicaron la imposición de sus lenguas (inglés, francés, español, portugués,…), de sus valores y costumbres, de su religión, etc.; todo ello se consideraba superior a las respectivas culturas nativas y su implantación venía casi siempre respaldada por la fuerza militar.

La descolonización de los años cincuenta y sesenta del siglo XX no logró cambiar totalmente este panorama pero al menos permitió subsistir a las culturas locales, aunque siempre en un rol secundario. ¿Pero qué estaba pasando en las antiguas metrópolis?, pues algo curioso. Casi todas ellas estaban inmersas también en otro proceso de aculturación, viviendo en sus carnes una parte de lo que ellas habían aplicado en sus antiguas colonias.

Esa aculturación que padecen las antiguas potencias coloniales europeas proviene ahora de la nueva potencia hegemónica en el mundo occidental, que afianzó su poder durante el período de la Guerra Fría (1947-1991): los Estados Unidos. Esta vez, la aculturación no se hace por la fuerza de las armas sino por el poderío de sus medios de comunicación, de su industria del ocio, de la efectividad de su publicidad, de su vitalidad científica y cultural, y también de la bien vendida idea de que el consumo de sus productos era un camino hacia la libertad. Europa, y después el resto del mundo, padece una eficaz aculturación que sigue perviviendo y que ha hecho de la cultura estadounidense la hegemónica a nivel mundial. Es lo que algunos han llamado the american way of life.

Fuente de la imagen: Novo-Press España

En este excelente blog, http://blogs.elpais.com/the-american-way-of-life/ una serie de periodistas ofrecen sus reflexiones sobre el modo de vida americano. Conviene que lo leáis y saquéis las oportunas conclusiones. Reproduzco a continuación los interesantes párrafos iniciales:

Estados Unidos es un país que a nadie deja indiferente. No hay generación viva para la que Estados Unidos no haya sido punto de referencia, bien como objeto de su admiración o de su odio, bien como meta a alcanzar y modelo a imitar o como obstáculo a sortear y enemigo a batir. Para bien o para mal, Estados Unidos está presente en la vida de cada uno de nosotros, condiciona nuestro progreso, influye en nuestros gobiernos y es determinante en la definición de nuestro futuro. Su poder económico, político y militar no tiene precedentes en la historia de la Humanidad. Su desarrollo científico y cultural ha actuado como fuerza magnética de todo el conocimiento mundial desde hace un siglo.

A diferente escala, cada paso que Estados Unidos da acaba teniendo su reflejo en nuestros propios países. Disfrutamos sus inventos, padecemos sus comidas, nos vestimos y vivimos cada día más al estilo que ellos marcan. Nos emocionamos con sus deportes,importamos sus fiestas y emulamos papeles que el cine ha convertido desde hace décadas en parte inseparable de nuestra propia personalidad. Hasta quienes durante años han aborrecido lo que Estados Unidos representa, acceden sin escrúpulos al beneficio que sus grandes universidades y sus avanzados hospitales son capaces de prestar.

Fuente: Antonio Caño: Estados Unidos, un difícil compañero de viaje. En: http://blogs.elpais.com/the-american-way-of-life/

miércoles, 23 de febrero de 2011

Las consecuencias de las revueltas en el mundo árabe

Las revueltas que están teniendo lugar en algunos países del mundo árabe -Túnez, Egipto, Barheim, Yemen, Marruecos, Libia,…- se han cobrado ya numerosas víctimas humanas, especialmente en Libia al parecer; pero en todos los países las ha habido. También se han producido destrucciones de bienes y edificios. Son, lamentablemente, manifestaciones consustanciales a los fenómenos revolucionarios. Pero sus ondas también llegan hasta nosotros, aunque desde luego no de forma tan trágica.

La inestabilidad de la zona y los graves problemas y el grado de violencia que están aconteciendo en Libia, importante país productor, ya han provocado una elevación de los precios del petróleo que va a afectar notablemente a nuestras economías, agravando la ya difícil situación (ver gráfico adjunto).

En un mundo tan interconectado no nos podemos considerar a salvo de los cambios que ocurren en otros continentes porque directa o indirectamente nos acaban afectando. Por ello no podemos permanecer indiferentes, por solidaridad con los que luchan por la democracia y por nuestros propios intereses.

La inestabilidad de la zona y los graves problemas y el grado de violencia que están aconteciendo en Libia, importante país productor, ya han provocado una elevación de los precios del petróleo que va a afectar notablemente a nuestras economías, agravando la ya difícil situación (ver gráfico adjunto).

En un mundo tan interconectado no nos podemos considerar a salvo de los cambios que ocurren en otros continentes porque directa o indirectamente nos acaban afectando. Por ello no podemos permanecer indiferentes, por solidaridad con los que luchan por la democracia y por nuestros propios intereses.

Fuente: EL PAÍS

domingo, 20 de febrero de 2011

El Imperialismo norteamericano en los inicios del siglo XX

El imperialismo norteamericano fue un fenómeno ligeramente diferente del europeo. En primer lugar porque sus objetivos se hallaron, en principio, en el mismo continente y en segundo lugar porque sus intereses eran más estratégicos y políticos que económicos.

Estos intereses se definieron en torno a algunas concepciones ideológicas y estratégicas:

La primera fase de su expansión fue lo que denominamos "la conquista del oeste", un proceso que lo llevaría a enfrentarse con México en una guerra (1846-1848) que le proporcionó unos inmensos territorios hasta el Pacífico (ver mapa adjunto 1). Al mismo tiempo, la población indígena, los "indios", iba quedando reducida numéricamente y concentrada geográficamente en las llamadas reservas.

El siguiente paso fue el intervencionismo militar y político en el área del Caribe. Pocos fueron los países de la zona que se libraron de él. Esta zona se convirtió en el trampolín para su proyección hacia el resto de América Latina. En el mapa 3 se puede apreciar la intensidad de este fenómeno.

Estos intereses se definieron en torno a algunas concepciones ideológicas y estratégicas:

- La doctrina Monroe (1823) que proponía la exclusión de los territorios americanos de cualquier dominio colonial europeo. Bajo su apariencia antiimperialista se encontraba el interés estadounidense por reservarse la capacidad de influir y controlar el área centroamericana y caribeña, en un momento en el que el Imperio español estaba desmoronándose.

- La doctrina del Destino Manifiesto que proponía la idea de que el pueblo norteamericano (de origen protestante y anglosajón) había sido elegido por Dios para elevar la condición de la humanidad, lo cual les otorgaba el derecho a ejercer su dominio sobre otros pueblos y territorios, porque esta elección implicaba el reconocimiento de su superioridad.

- La doctrina del almirante Alfred T. Mahan, partidario de extender el dominio norteamericano a través de una estrategia de control marítimo mediante la creación de bases navales y de flotas de guerra. Este control afectaría primero a las aguas próximas al territorio americano -Golfo de México y Pacífico- para después extenderlo a las principales rutas marítimas internacionales.

- El Corolario Roosevelt, propuesto en 1904 por el presidente Theodore Roosevelt. Este ideario revisaba la doctrina Monroe proponiendo el derecho a la intervención en los asuntos internos de los países latinoamericanos cuando los intereses políticos o económicos de los EE UU o sus ciudadanos y empresas estuviesen en peligro.

La primera fase de su expansión fue lo que denominamos "la conquista del oeste", un proceso que lo llevaría a enfrentarse con México en una guerra (1846-1848) que le proporcionó unos inmensos territorios hasta el Pacífico (ver mapa adjunto 1). Al mismo tiempo, la población indígena, los "indios", iba quedando reducida numéricamente y concentrada geográficamente en las llamadas reservas.

Mapa 1. Fuente: Wikipedia. Mexican-American War

La segunda fase se concentró en su dominio hegemónico del Caribe y su pretensión de hacerlo sobre el Pacífico. En ello tuvo una importancia crucial su intervención en la guerra hispano-cubana; la derrota española le proporcionó la cesión de Filipinas y Guam, así como el control de Cuba, nominalmente independiente, y de Puerto Rico, que quedó bajo dominio político directo de los EE. UU. El proceso se completaría con la compra de Alaska (1867) y la anexión de Hawái (1898) (mapa 2).

Mapa 2. Fuente: Historia del Mundo Contemporáneo. Ed. Santillana (2008)

El siguiente paso fue el intervencionismo militar y político en el área del Caribe. Pocos fueron los países de la zona que se libraron de él. Esta zona se convirtió en el trampolín para su proyección hacia el resto de América Latina. En el mapa 3 se puede apreciar la intensidad de este fenómeno.

Mapa 3. Fuente: http://www.unc.edu/courses/2009fall/hist/140/006/Outlines/14.LatinAmerica.htm

Otra interesante aportación cartográfica al tema la aportan Julián Rodríguez Domínguez y Julián Rodriguez Gavilán.

miércoles, 16 de febrero de 2011

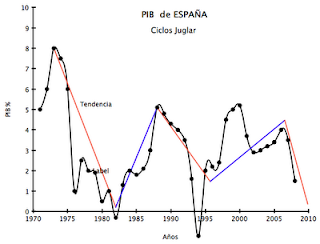

Los ciclos económicos capitalistas

Ya hemos estudiado dos etapas en las que el capitalismo se expandió de forma extraordinaria: las dos revoluciones industriales. Estas etapas se pueden situar en una evolución general del capitalismo más amplia: la de los ciclos económicos.

A principios del siglo XX, un economista ruso -Nikolai Kondratieff- se dio cuenta de que el capitalismo seguía unos ciclos en los que alternaban fases de recesión y fases de expansión. Según su teoría, estos ciclos venían a durar unos 50 años (25 de expansión y 25 de recesión). Antes que él, otro economista, en este caso el francés Clement Juglar, demostró que las crisis del capitalismo no eran fenómenos casuales sino que seguían unos patrones de fluctuaciones cíclicas; descubrió que estas fluctuaciones se repetían cada 8 años más o menos.

Ambas teorías nos ayudan actualmente a comprender mejor los mecanismos de la economía capitalista y a entrelazar los fenómenos económicos con los aspectos políticos y sociales. Los siguientes gráficos intentan explicar mediante ejemplos la evolución de los ciclos largos de Kondratieff y los ciclos medios de Juglar.

A principios del siglo XX, un economista ruso -Nikolai Kondratieff- se dio cuenta de que el capitalismo seguía unos ciclos en los que alternaban fases de recesión y fases de expansión. Según su teoría, estos ciclos venían a durar unos 50 años (25 de expansión y 25 de recesión). Antes que él, otro economista, en este caso el francés Clement Juglar, demostró que las crisis del capitalismo no eran fenómenos casuales sino que seguían unos patrones de fluctuaciones cíclicas; descubrió que estas fluctuaciones se repetían cada 8 años más o menos.

Ambas teorías nos ayudan actualmente a comprender mejor los mecanismos de la economía capitalista y a entrelazar los fenómenos económicos con los aspectos políticos y sociales. Los siguientes gráficos intentan explicar mediante ejemplos la evolución de los ciclos largos de Kondratieff y los ciclos medios de Juglar.

miércoles, 9 de febrero de 2011

La Segunda Revolución Industrial: concentración empresarial e innovación tecnológica

Una de las características de la Segunda Revolución Industrial (1870-1914) fue el proceso de creación de grandes empresas. Este proceso se manifestó tanto mediante la creación de sociedades anónimas como mediante la concentración empresarial; se formaron así cártels, trust, holdings y monopolios. Todas estas estructuras empresariales estaban encaminadas al control de los mercados -cada vez más grandes por la mundialización económica y la expansión imperialista- y a restringir la competencia.

La siguiente imagen puede ayudarte a comprender estas nuevas formas empresariales, algo complejas.

Fuente: Valera, L. y Fernández, J.M. (1991) Historia del mundo contemporáneo. Valencia, Llebeig.

Otra de las características de esta fase de la industrialización fue el enorme impulso de la innovación tecnológica y científica. Estas innovaciones no solamente se dejaron sentir en los procesos de fabricación industrial sino también en sectores nuevos como el del ocio o las comunicaciones. Uno de los principales descubrimientos fue el cinematógrafo que posibilitó el nacimiento del cine; las primeras imágenes en movimiento fueron rodadas en 1895 por los hermanos Lumière a la salida de las obreras de su fábrica en Lyon. Aunque breve fue la primera "película".

Fuente: YouTube

sábado, 22 de enero de 2011

Alemania: de la unificación a la hegemonía europea (1871-1890)

El nacionalismo alemán se basó en una concepción cultural y étnica (lengua, cultura, tradiciones), fundamentada en una interpretación histórica, para conformar la idea de la existencia de un pueblo alemán. Su pretensión fue construir un estado que uniese los distintos reinos en que se dividía Alemania (39 en 1815). Este objetivo se cumplió en 1871 bajo la dirección del estado más fuerte: Prusia. Nacía así el II Reich o Imperio, dirigido por Guillermo I.

Esta unificación se produjo mediante la victoria militar de Prusia en dos guerras: contra Austria en 1866 (batalla de Sadowa) y contra Francia en 1870 (anexión de Alsacia y Lorena). La Alemania unida se convirtió en la potencia hegemónica en Europa hasta 1914 y, gracias a la habilidad política de Bismarck, en el árbitro de las relaciones internacionales hasta 1890.

Esta unificación se produjo mediante la victoria militar de Prusia en dos guerras: contra Austria en 1866 (batalla de Sadowa) y contra Francia en 1870 (anexión de Alsacia y Lorena). La Alemania unida se convirtió en la potencia hegemónica en Europa hasta 1914 y, gracias a la habilidad política de Bismarck, en el árbitro de las relaciones internacionales hasta 1890.

Fuente del mapa: Kalipedia.

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)

Las elecciones celebradas durante la Segunda República

El régimen político de la Segunda República española (1931-1939) significó la ruptura con la preponderancia secular del conservadurismo soci...

-

ACTIVIDAD: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EN MAPAS. A partir de la información siguiente elabora dos mapas donde aparezcan los siguientes ele...

-

Fecha: 21 enero, 2021 Introducción: el comercio colonial. Hacia principios del siglo XVI el comercio internacional europeo se parecía mucho...

-

La monarquía absoluta es la principal representación del poder político en el Antiguo Régimen. En ella los reyes alcanzan el zenit de su pod...

-en.png)

+11.29.06.png)