1. El nombre.

La Guerra del Fútbol o también la guerra de las Cien Horas fue un conflicto armado que enfrentó a Honduras y El Salvador entre el 14 y el 18 de julio de 1969. El nombre de Guerra del Fútbol hace referencia a dos partidos de este deporte que, en el marco de la clasificación para el Campeonato Mundial de Fútbol de 1969, se celebraron en las dos capitales a finales de junio, a pocos días del estallido del conflicto. Análisis posteriores, como el del periodista polaco Ryszard Kapuscinski, incidieron en este factor como una forma de llamar la atención sobre un conflicto que, en el contexto de la Guerra Fría y de una guerra de Vietnam en auge, aparecía como un problema muy menor.

Resulta fácil de entender que dos Estados no entran en guerra por un simple partido de fútbol; los encuentros fueron una anécdota dentro de un contexto de enfrentamientos mucho más amplio y antiguo. En Honduras estaba en el poder el coronel Oswaldo López Arellano, un militar que había accedido a él mediante un golpe militar en 1963, luego maquillado por su vinculación con el Partido Nacional y su victoria en las elecciones de 1965. Su gobierno, una vez obtenido el perdón del gobierno norteamericano, se vinculó más estrechamente con otros países de la zona para sumarse a la estrategia anticomunista de Estados Unidos, pero, sin embargo, sus relaciones con El Salvador empeoraron.

2. Las causas

Los enfrentamientos entre ambos Estados no eran nada nuevo y se remontan cuanto menos a 1967, año en que se produjeron ya campañas de prensa para desacreditar a los inmigrantes salvadoreños así como algunos choques fronterizos aislados.

En 1969 el gobierno hondureño se enfrentaba a serios problemas sociales provocados por la mala evolución de la economía. El aumento del paro desencadenó huelgas y manifestaciones de protesta por todo el país, sumándose al descontento, incluso, sectores, conservadores. También los campesinos hondureños comenzaron a reclamar tierras en propiedad. Para aquietar a estos últimos, el gobierno planteó un proyecto de reforma agraria, aunque un poco peculiar. Como se trataba de un gobierno al servicio de la oligarquía terrateniente, el decreto no planteaba ningún tipo de reparto de los latifundios o de las tierras de las multinacionales norteamericanas, especialmente de la United Fruit. El objetivo era entregar a los campesinos las tierras ocupadas por salvadoreños, a los que acusaba de una posesión ilegal.

La aplicación de la reforma agraria significaba que unos 300.000 salvadoreños debían regresar a su país. Ante ello, el gobierno de El Salvador, representativo también de su oligarquía terrateniente, temía admitirlos por el temor a un estallido social. Este fue, probablemente el motivo fundamental del conflicto, el que llevó al gobierno salvadoreño a iniciar la guerra.

El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica pero tiene una elevada densidad de población (170 h/km2 en la época del conflicto, 313 en la actualidad). Por otra parte, se trata de un país agrícola y ganadero, pero en el que la propiedad está desigualmente repartida; la inmensa mayoría de las tierras estaba en manos de catorce familias de terratenientes mientras que dos tercios de los campesinos tenían menos de 0,4 hectáreas. Esta desigualdad había ocasionado la emigración de miles de campesinos salvadoreños a Honduras, donde, en aquel momento, aún había grandes extensiones de tierra sin dueño. Se trataba de una emigración ilegal pero que el gobierno hondureño había tolerado durante bastante tiempo.

Las relaciones entre los dos gobiernos se volvieron muy tensas. Es en este contexto de hostilidad se celebró el partido de ida que entre las dos selecciones nacionales de fútbol.

El primer partido entre las dos selecciones se celebró en Tegucigalpa, donde ya se produjeron algunos enfrentamientos entre las dos aficiones, pero lo peor ocurrió en el partido de vuelta, en San Salvador, donde aficionados hondureños fueron agredidos y se insultó a sus símbolos nacionales. De esta forma, los partidos de fútbol sirvieron de motivo para enardecer las pasiones nacionalistas entre los dos países, pero no fueron el origen del conflicto, sólo un elemento catalizador más. En cualquier caso, las campañas de los respectivos medios de comunicación acrecentaban el odio mediante calumnias e insultos y una incitación a la violencia basada en un chauvinismo exacerbado. Se estaba preparando el caldo de cultivo necesario para el desencadenamiento de la guerra. Los dos gobiernos promovieron intensas movilizaciones patrióticas que obtuvieron un elevado grado de consenso nacional.

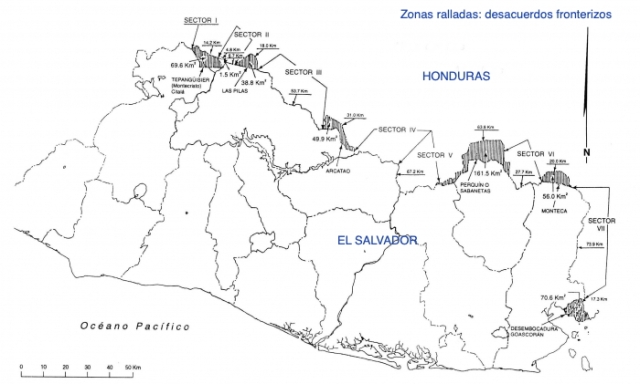

Junto al problema señalado aparecen otros dos, quizás de menor importancia pero no irrelevantes. El primero era la nula integración de las economías regionales. El impulso creado por la formación del Mercado Común Centroamericano, organismo regional creado en 1960, languidecía y no había servido para una integración económica fructífera, por lo que las respectivas economías eran competitivas y los gobiernos impulsaron medidas proteccionistas a costa de los demás. La segunda fue la pervivencia de conflictos fronterizos entre ambos países provocados por la no aceptación de una delimitación común de la línea fronteriza.

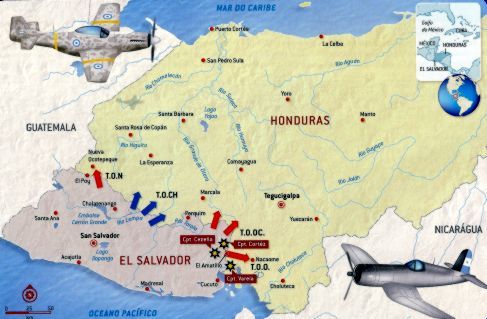

La suma de estos factores hizo que el conflicto estallara. El Salvador, poseedor de un ejército de tierra más poderoso –el ejército de Honduras solamente contaba con 5.900 hombres y un material muy viejo–, fue el primero en atacar; el 14 de julio de 1969, lanzó un ataque contra Honduras y consiguió acercarse a la capital hondureña, Tegucigalpa. Sin embargo, la fuerza aérea hondureña –compuesta por 12 aviones Corsair, algunos T-6 aparatos de entrenamiento, y antiguos transportes Douglas C-47–, era superior a la salvadoreña, aunque esta había incorporado hacía poco varios cazas Mustangs P-51, más modernos pero para los que carecían de pilotos por lo que tuvieron que recurrir a mercenarios. En cualquier caso ambas aviaciones eran ya obsoletas en el momento del conflicto.Esta superioridad aérea fue aprovechada para bombardear la base aérea de Ilopango, destruyendo buena parte de la fuerza salvadoreña y otros puertos y aeropuertos, cortando los suministros de petróleo al ejército de El Salvador. Estos ataque lograron frenar el avance salvadoreño.

El desarrollo de la guerra mostró que tanto las Fuerzas Armadas de El Salvador como las de Honduras estaban más preparadas para ejercer la violencia interna sobre adversarios civiles que para enfrentarse a otros ejércitos. Un rasgo destacado y peculiar de este conflicto fue la abundante presencia de civiles en los frentes de combate, desempeñando no solamente tareas logísticas sino también de combate.

El conflicto diplomático perduró hasta 1980 cuando se firmó el Tratado General de Paz en Lima, que dejaba la disputa fronteriza en manos de la Corte Internacional de Justicia. La sentencia de esta última permitió que buena parte de los territorios en disputa, conocidos como bolsones, pasasen a territorio hondureño.

El balance del conflicto, aparte de las pérdidas humanas y materiales, puede centrarse en varias cuestiones:

- El inicio de una carrera militar en la región por el miedo a que cualquier problema pudiera provocar una guerra.

- El fracaso de la iniciativa del Mercado Común Centroamericano y de las posibilidades de una integración económica regional.

- Quedó demostrada la capacidad de las oligarquías nacionales para desviar hacia afuera la atención popular ante los problemas sociales y económicos creados por las enormes desigualdades existentes en los dos países.

- Cerca de la mitad de los 300.000 salvadoreños que residían en Honduras fueron obligados a regresar a su país.

3. Bibliografía.

Kapuscinski, Ryszard (2006) La guerra del fútbol. Barcelona: Anagrama.

Nunfio, O. (1970) Radiografía de la guerra del fútbol o de las cien horas. Revista mexicana de Sociología, 32(3), 659-690. Recuperado de: https://www.jstor.org/stable/3539220?seq=1#page_scan_tab_contents

Pérez Brignoli, H. (1990). Breve historia de Centroamérica. Madrid: Alianza.

Pérez Pineda, C. (2008) Reflexiones sobre el estudio del conflicto Honduras-El Salvador, julio de 1969. Estudios. Universidad de Costa Rica, 21, 87-104. Recuperado de: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/article/view/23777

Toro, J. C. (2017, April 17). La Guerra del Fútbol. Retrieved April 30, 2019, from https://iberoamericasocial.com/la-guerra-futbol/