La entrada puede encontrase también en mi nuevo blog De Historia: https://sobrehistoria.es/

Página web de SER Historia

La investigación y la enseñanza de la historia han ido evolucionando a la par que los cambios tecnológicos. Resulta difícil, hoy en día, plantearse cualquiera de estas dos actividades sin el recurso a internet o a diversos programas de software, desaprovechando todas las posibilidades que estas opciones ofrecen.

Los podcast forman parte de la denominada web 2.0, en creciente expansión por el uso imparable de internet, de los móviles inteligentes (o smartphones) y de las tablets. Su empleo como medio de divulgación en bastantes universidades se vincula con el aprendizaje informal pero también es un elemento importante en las modalidades online de enseñanza.

Una de estas posibilidades, de las menos conocidas, pero con una gran potencialidad sobre todo en los planteamientos divulgativos de nuestra ciencia es el uso de los podcast de temática histórica. Hoy en día disponemos de un buen número de emisoras de radio que ofrecen programas dedicados a los temas históricos aunque con perspectivas diversas, aspecto este que enriquece su utilización.

En nuestra entrada vamos a dejar de lado los podcast vinculados a instituciones educativas –como la UNED o la Universitat Oberta de Catalunya–, aunque los referenciaremos al final, para centrarnos en la difusión de programas de radio procedentes de emisoras públicas o privadas de España.

No obstante, también creemos conveniente realizar una mención el proyecto Escuela del Saber que ofrece cursos completos de historia utilizando podcasts, aunque no son gratuitos. Con una orientación semejante podemos destacar iTunes Universidad, plataforma que acoge una gran cantidad de podcast y grabaciones audiovisuales, tanto gratuitas como de pago, organizados en cursos y elaborados por universidades de todo el mundo.

Página web de La historia de cada día. RNE.

Volviendo a nuestro centro de atención –los programas de radio que tienen a la historia como protagonista y permiten oír o descargar podcast–, vamos a presentar aquellos que consideramos más interesantes, sin que el orden prejuzgue nada.

- SER Historia. Programa de la cadena SER dirigido por Nacho Ares y que se emite a horas intempestivas –madrugada del sábado al domingo–. Menos mal que disponemos de sus podcast. El programa abarca todos los períodos de la historia y trata todos los temas, tanto españoles como internacionales. A menudo presta atención a las efemérides: muerte de Fidel Castro, día de la Constitución de 1978, etc. Web: http://cadenaser.com/programa/ser_historia/

- Ágora Historia. Programa de Capital Radio dirigido por David Benito. Presta atención también a temas muy diversos y de distintas épocas. Por ejemplo, la última emisión en podcast, la número 169, estuvo dedicada a El Ángel de Budapest, El origen de Roma y la Guerra de las Alpujarras. Web: http://agorahistoria.com/agora-historia-169-angel-budapest-alpujarras-pignoraimperii/

- La historia de cada día. Programa de RNE 1 que se emite las mañanas de sábados y domingos, y que está dirigido por Carlos Guerrero. Sus temas son también variados y de épocas diversas, aunque presta atención a efemérides y a la publicación de obras historiográficas, cuyo comentario es la base del programa. El último podcast se dedicó a comentar una reciente publicación sobre la guerra civil española. Web: http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-historia-de-cada-dia/

- La rosa de los vientos. Programa de Onda Cero dirigido por Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Sus contendidos son muy variados, aunque a veces borden la ciencia-ficción y el esoterismo. Otras veces plantean temas con cariz mucho más científico. Web: http://www.ondacero.es/programas/la-rosa-de-los-vientos/

- Documentos RNE. Programa de RNE de carácter monográfico en el que se analiza un tema de manera profunda. Está dirigido por Miguel A. Coleto. La temática es variada pero muy a menudo se centra en cuestiones históricas o culturales, por ejemplo: Las Brigadas Internacionales, la muerte de Fidel Castro, Manuel de Falla o la homosexualidad durante el franquismo. Web: http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/

- La historia del mundo. Programa de Caracol Radio realizado en Colombia y orientado a la historia de los países latinoamericanos. Dirigido por Diana Uribe presta atención tanto a temas propiamente históricos como a temas culturales de Argentina, Perú o Chile. Los últimos programas tratan de aspectos de la historia argentina –la guerra de las Malvinas, el retorno de la democracia o la personalidad de Julio Cortázar–. Web: http://caracol.com.co/programa/la_historia_del_mundo/

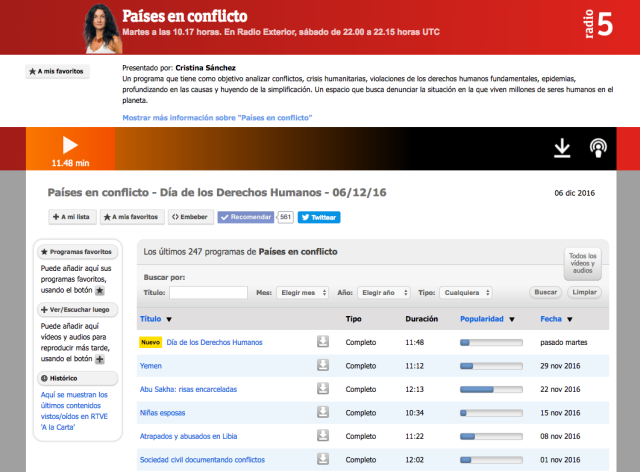

- Países en conflicto. Programa de RNE 5 dedicado monográficamente al tratamiento de conflictos, crisis humanitarias o problemas actuales. Lo dirige la periodista Cristina Sánchez. Entre los últimos temas tratados están: la guerra de Yemen, la cuestión de las niñas esposas o el conflicto de Alepo. Web: http://www.rtve.es/alacarta/audios/paises-en-conflicto/

Página web de Países en conflicto. RNE5

BIBLIOGRAFÍA.

Bernard, Estela (Coord.) (2014). La historia contada a través de los medios de comunicación. Madrid: Visión Libros.

Rivas, Lizmar (2016). Podcast educativo. Recuperado de https://podcastedu.wordpress.com/

Solís Sánchez, D. (2010). Podcasting fácil para profesores y alumnos. Grupo Cultural Argón. México. Recuperado de: https://comunicacionysociedadprepa.files.wordpress.com/2012/10/podcasting-fc3a1cil-para-docentes-y-alumnos-david-solc3ads-sc3a1nchez.pdf

Portal de la UNED en RTVE: http://www.rtve.es/uned/radio/

Web de la UOC: http://www.uoc.edu/portal/es/index.html