El colonialismo español en África, en la etapa contemporánea, nunca ha gozado de mucho interés historiográfico. Y cuando este ha aparecido, normalmente se ha circunscrito al protectorado marroquí o al antiguo Sahara español. Menos fortuna aún ha tenido el estudio de Guinea Ecuatorial, la Guinea Española, como se denominó durante el dominio colonial. De esta manera, los rastros de la presencia española en el África negra tienden a difuminarse o, sencillamente, a olvidarse. De vez en cuando, algún éxito literario o cinematográfico, como el que obtuvo la película Palmeras en la nieve (2015), basada en la novela homónima de Luz Gabás (2012) otorga visibilidad a este fenómeno, pero siempre de forma pasajera.

Sin embargo, la relación entre Guinea y España se mantiene, aunque sea a unos niveles testimoniales y fundamentada principalmente en lazos personales o religiosos. Aquí reside el grueso de la oposición guineana que ha tenido que exiliarse ante la persecución de Obiang, el tirano que gobierna el país desde hace décadas. Algunas empresas españolas, pocas, trabajan también en el país, lo mismo que ONG's y misioneros católicos que proceden de España.

La historia lejana.

El territorio de Guinea Ecuatorial –la parte continental y cinco islas próximas– estuvo bajo la dominación colonial portuguesa hasta el siglo XVIII. Entre 1777 y 1778 estos territorios fueron cedidos a España –mediante los tratados de San Ildefonso y de El Pardo– formando parte de un lote territorial que se intercambió por la isla de Santa Catalina, situada en el sur de Brasil y en poder de España. El enclave tenía un gran interés por su situación para controlar el tráfico de esclavos y el comercio en el Golfo de Guinea. Tras algunos períodos de dominio inglés, los territorios pasaron definitivamente a estar controlados por España en 1858, cuando se dejó una guarnición permanente.

La presencia española se intentó reforzar mediante el asentamiento de esclavos cubanos emancipados, a los que más tarde se sumaron represaliados políticos. La parte continental se convirtió oficialmente en protectorado en 1885 y en colonia en 1900. Tanto el territorio insular como el continental se unirían con el estatus de colonia en 1926. Por su parte, el modelo económico colonial se fundamentó en las plantaciones de cacao.

En esta etapa de principios del siglo XX culminó el proceso de desaparición de las estructuras tribales tradicionales, al tiempo que se impuso un modelo administrativo típico de los países europeos. La colonización modificó la organización y el funcionamiento social existente, alterando las relaciones de dominio basadas en la jerarquización anterior o en las relaciones étnicas y creando una nueva estratificación social que determinará, más adelante, el control del poder político.

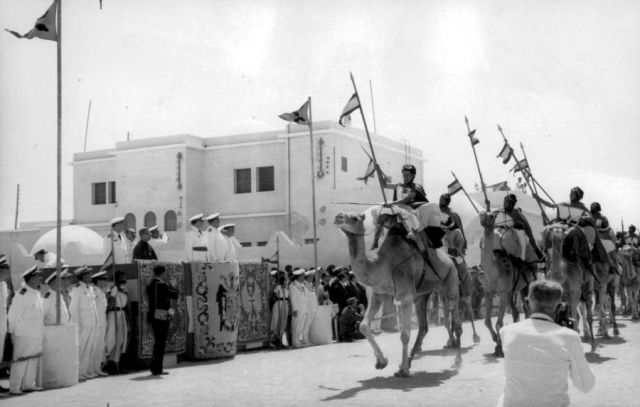

En la etapa franquista, el territorio colonial adquirió el carácter de región, denominándose Región Ecuatorial Española (1959), dividida a su vez en dos provincias: Fernando Poo y Rio Muni. Paralelamente, y al igual que ocurría en las colonias africanas de otras potencias europeas, fueron surgiendo los primeros grupos independentistas. La inclusión plena en el régimen político del franquismo ocurrió en 1960, cuando se celebraron las primeras elecciones locales, así como la elección de los primeros procuradores guineanos en las Cortes franquistas. Poco más tarde, en 1963, se sometió a referéndum un proyecto de autonomía que fue aprobado por amplia mayoría, momento a partir del cual el país tomó el nombre de Guinea Ecuatorial. No obstante, la metrópoli continuó presente a través de un comisionado especial con bastantes poderes.

La fuerte inercia del proceso descolonizador africano llegó a Guinea en 1965, cuando la Asamblea General de la ONU pidió a España la descolonización del territorio. Proceso que culminaría en 1968 con la independencia total. Los primeros deseos independentistas fueron promovidos por terratenientes de origen español, descontentos por el trato recibido de la metrópoli, que utilizaron el sistema educativo para fomentar el ideario independentista. Las posiciones del gobierno español y la de los grupos independentistas fueron opuestas sobre la forma de llevar a cabo la independencia; por ejemplo, los habitantes de la isla de Fernando Poo –actual Bioko–, habitada por los bubis, pretendió una independencia separada, cosa que no logró.

La historia desde la independencia.

El 11 de agosto de 1968 se produjo un referéndum para la independencia bajo la supervisión de un grupo de observadores de la ONU. El proyecto político mantenía las formas democráticas, pero con un poder judicial muy dependiente del presidente, es decir con un fuerte presidencialismo. Tras las primeras elecciones presidenciales, con cuatro candidatos, fue elegido presidente Francisco Macías Nguema, que contó con el apoyo de los movimientos nacionalistas guineanos y que, para muchos, era el hombre de paja de los sectores coloniales aún dominantes. El 12 de octubre de 1968 se proclamó oficialmente la independencia del país.

Casi inmediatamente comenzó la deriva dictatorial del país. En enero de 1969, el líder de la oposición fue asesinado. En marzo de ese mismo año un extraño intento de golpe de Estado fue aprovechado por Macías para acabar con la oposición e instaurar claramente una dictadura. El fallido golpe –o falso, según otros historiadores– fue utilizado por el dictador para incitar también el antiespañolismo, produciéndose una crisis diplomática entre Guinea y España como resultado de la cual se retiraron las últimas tropas españolas que allí quedaban.

Macías implantó entonces una dictadura concentrando en su persona todos los poderes del Estado. En 1970 creó un partido único: el PUNT (Partido Único Nacional de los Trabajadores). Dos años más tarde, en 1972, se proclamó presidente vitalicio. Su régimen se concentró en el tema de la seguridad interna, a lo que dedicó todos los recursos, descuidando la administración de otras políticas públicas –transporte, salud, obras públicas, …–, por lo que el país retrocedió a unos estándares de vida muy inferiores a los que disponía en la etapa colonial. Otras medidas profundizaron los errores: enfrentamientos con la Iglesia Católica, cierre de las escuelas, deportación masiva de los trabajadores nigerianos que cultivaban el cacao, ... Todos estos factores provocaron el colapso de la economía guineana hacia finales de los setenta. A esta catastrófica situación se sumó la pérdida de un tercio de la población guineana, generalmente los sectores más formados, que tuvo que exiliarse huyendo del régimen de terror que impuso Macías. A las prácticas represoras tradicionales se sumó el uso de las asentadas creencias populares en la brujería para atemorizar y controlar a la población, práctica que continúa hasta hoy en día.

Fuente: http://www.abc.es/

En la actualidad.

En la mayor parte de los procesos de descolonización se produjo una continuidad de las estructuras económicas y sociales existentes, reduciéndose el cambio a una sustitución de las élites dominantes. Ello ocurrió también en Guinea. De hecho, el clan de la familia Nguema es el que ha ocupado el poder en el país desde la independencia. Su actual régimen político es una dictadura que en nada desmerece otros ejemplos continentales como la de Mugabe –recientemente apartado del poder por un golpe militar–.

Bibliografía.

Amorós, Alba (2017) Quedan demasiados «Mugabes» en África. ABC. Recuperado de http://www.abc.es/internacional/abci-quedan-demasiados-mugabes-africa-201711231001_noticia.html

Hornero, J. (2011). Guinea Ecuatorial, el Golfo de Guinea y España: consideraciones geopolíticas y de seguridad. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 046/2011. Recuperado de http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2011/DIEEEO46_201GuineaEcuatorialxGolfodeGuineaEspana_.pdf

Muakuku, R. I. (2006). Conflictos étnicos y gobernabilidad: Guinea Ecuatorial. Barcelona: Ediciones Carena.

Naranjo, J. (2017). Obiang reúne más del 98% de votos en unas elecciones tachadas de fraudulentas por la oposición. EL PAÍS. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2017/11/13/actualidad/1510581262_165294.html

Saldaña, E. (2015). Guinea: el re-cambio colonial. Recuperado de https://elordenmundial.com/2015/12/28/guinea-el-re-cambio-colonial/

Suárez, L. (2017). Guinea Ecuatorial, cara y cruz. Recuperado de http://blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2017/11/25/guinea-ecuatorial-cara-y-cruz/

Wikipedia. (2017, diciembre 11). Guinea Ecuatorial. En Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado de https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guinea_Ecuatorial&oldid=104063225

Esta entrada fue publicada originariamente el 18 de diciembre de 2017