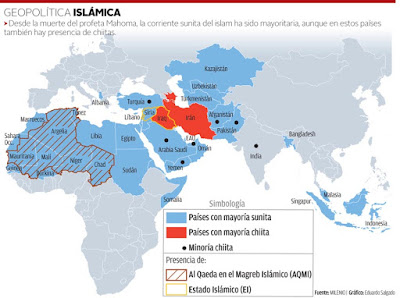

En el mundo musulmán las tareas de gobierno y la acción política se vinculan notablemente con la religión ya que esta pretende regir todas las facetas de la vida tanto privadas como públicas. Es por ello que, en estos países, la religión tiene una importancia crucial para entender numerosos aspectos de lo que allí ocurre. Pero en el islam, lo mismo que en el cristianismo, han aparecido a lo largo de la historia diversas interpretaciones doctrinales: las más importantes son la sunnita, encabezada por Arabia Saudita, y la chiita, liderada por Irán. [Fig. 1]

Esta división surgió a finales del siglo VII a partir del conflicto creado por la sucesión de Mahoma. Y aunque ambas ramas tienen bastantes puntos en común ya que dicen fundamentarse en el Corán y en la Sunna –conjunto de dichos y hechos atribuibles al profeta y recogidos por sus compañeros y que sirven para establecer el modelo de conducta de los musulmanes–, aparecen diferencias al interpretar la Sunna ya que en el chiísmo esta incorpora también la autoridad de los imanes, los guías de la comunidad

Fig. 1: Fuente: http://www.milenio.com/internacional/Geopolitica-islamica_MILIMA20140930_0008_1.jpg

El hecho de que los principales grupos de lo que se ha denominado “terrorismo internacional” fundamenten su interpretación del islam y la justificación de sus acciones en una doctrina conocida como salafismo hace necesario conocer someramente las concepciones que inspiran esos comportamientos. No se trata de realizar una historia del islam pues sobre ello hay una abundantísima bibliografía, sino de intentar comprender básicamente cómo una de las interpretaciones de esta religión ha sido utilizada para legitimar el uso de la violencia contra todos aquellos que se consideran enemigos del islam.

Es cierto que el islam, sobre todo en sus primeros tiempos, adopta y justifica la violencia contra sus enemigos. Este hecho se contextualiza a partir de la Hégira (622), en un momento histórico en el que Mahoma se enfrentaba a numerosos enemigos y la doctrina islámica comenzaba a expandirse [Fig.2]; y tampoco se puede olvidar que estos mensajes de justificación de la violencia se relacionaban con un marco social dominado por tribus nómadas en constante enfrentamiento: nos hallamos, en suma, en un contexto histórico muy violento y con valores muy distintos de los actuales.

Fig. 2: Fuente: http://www.biografiasyvidas.com/monografia/mahoma/fotos7.htm

Estos principios justificativos, de naturaleza religiosa y política, fueron retomados en el siglo XVIII, de una forma simplista y dogmática por Mohamed Abdel Wahhab, teólogo de origen saudí. Esta interpretación –wahhabismo–, propia de los sunnies, ha dado lugar a un islam integrista que tiene su cuna en Arabia Saudí y Qatar. Para este pensador la decadencia del islam se debe a que los creyentes han olvidado el mensaje primigenio del profeta. El wahhabismo también hunde sus raíces en el salafismo, doctrina sunnita fundamentalista más antigua que insiste en la necesidad de volver un islam puro, manifestado en los primeros tiempos de la expansión musulmana que son identificados como una edad de oro para el islam. Aunque el salafismo se divide en varias corrientes –unas violentas y otras pacíficas–, todas ellas coinciden en los siguientes puntos:

- La necesidad de volver a la fe original –la de los tiempos del profeta–.

- Rechazo de las manifestaciones no basadas en la Sunna o en el Corán, por lo tanto se rechaza cualquier otra interpretación procedentes de ulemas o imanes.

- La imitación de la vida de Mahoma en todas sus facetas –aunque muchas de ellas sean propias del siglo VII– es el principal objetivo de la vida de los creyentes.

- Lectura literal del Corán, interpretando al pie de la letra lo que allí se dice sin tener el cuenta el contexto histórico.

- Aplicación de la ley islámica (Sharía) a partir de la lectura literal de los textos sagrados. Esta ley ese pretende extender a todas las esferas de la vida, incluida la política.

Estas doctrinas –wahhabismo y salafismo, a los que también se les denomina simplemente con el nombre de islamismo– son, por tanto, las bases intelectuales del yihadismo violento. La yihad debe entenderse como esfuerzo o lucha por mejorar espiritualmente, pero también designa la guerra santa –imposición del islam mediante el uso de la fuerza–, siendo esta acepción la más frecuente. Por ello el yihadista es el islamista que, inspirado por el salafismo o por el wahhabismo, opta por la lucha armada para defender o imponer su fe mediante lo que considera una yihad.

El yihadismo violento surge en los años 80 del pasado siglo, en forma de organizaciones que tuvieron su primer campo de batalla en Afganistán, donde con ayuda norteamericana y el apoyo económico de Arabia Saudí combatieron a los soviéticos en el contexto de la Guerra Fría. Finalizada la guerra, los talibanes –vinculados al wahhabismo, pero con muchas influencias locales– instauraron un régimen político basado en estas doctrinas, lo cual, combinado con las ancestrales prácticas tribales de los afganos retrotrajo las costumbres y la vida de los afganos, especialmente de las mujeres, a la Edad Media.

En Afganistán también se formó otro grupo yihadista, aliado de los talibanes, que se denominó Al Qaeda. Estaba formado por combatientes de diversos estados árabes e incluso europeos, todos ellos de estricta ortodoxia salafista o wahhabista, dirigidos por el saudí Osama Bin Laden. Este grupo, una vez vencidos los soviéticos, desvió sus objetivos hacia occidente y más concretamente hacia Estados Unidos. A partir de los años noventa, Al Qaeda realizó diversos atentados contra intereses o instalaciones estadounidenses en lugares muy diversos, siendo la destrucción de las Torres Gemelas su atentado terrorista más publicitado. Además de Estados Unidos, Europa –atentados de Londres (2005) y Madrid (2004)–, África y también Asia padecieron atentados llevados a cabo por esta organización. En 2011 Estados Unidos mató a Bin Laden en una acción militar realizada en Pakistán, donde se ocultaba. Ello no significó la desaparición de la organización, que continúa activa, pero sumado a la persecución y muerte de otros líderes, le restó protagonismo [Fig. 3].

Fig. 3: Atentados de Al Qaeda. Fuente: The Telegraph.

El papel de Al Qaeda como grupo insignia del yihadismo fue pronto asumido por el ISIS o Daesh, surgido de la red de grupos terroristas que conformaban aquella organización. La principal diferencia con su antecesora es que el ISIS aspira a crear un Estado islámico basado en un territorio concreto; desea resucitar el Califato no como idea abstracta sino como un Estado asociado a un territorio. Otra diferencia es que el ISIS ha conseguido atraer a Siria e Irak, sus principales bases, [Fig. 4] a gran número de jóvenes musulmanes europeos, extendiendo el terrorismo por toda Europa y Estados Unidos. Este éxito es especialmente preocupante por las fracturas que puede crear entre Occidente y el mundo islámico.

Bibliografía.

- Aboud Hagar, Soha: "Herederos de Mahoma: chiíes contra sunníes, un conflicto milenario". La Aventura de la Historia, nº 180. Actualizado 7-01-2016. http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2014/06/23/53a7fab9ca4741cc308b4581.html

- Ben Jelloum, Tahar: "¿Cuál es el islam que da miedo?". EL PAIS, 09-04-2015.

- Ben Jelloum, Tahar: El islam que da miedo. Alianza Ed. Madrid, 2015.

- Ben Ami, Shlomo: "Cegados por el Estado Islámico". EL PAÍS, 05-01-2016.

- Denis, J.P. y Frachon, A. (eds.): El Atlas de las religiones. Le Monde Diplomatique-UNED, Valencia, 2010.

- Mosterín, Jesús: El islam. Alianza Ed. Madrid, 2012.